三浦一族と頼朝達の大冒険

海蛇船が行く!

2380225 #1035 koajiro misakityou miurasi kanagawakenn JAPANhttps://www.uminobijutukan.com

umibi@image.ocn.ne.jp

0468812787 09081187287

海蛇船が行く!

三浦一族と頼朝たちの大冒険。

人知れず

吾妻(あずま)の郷にも 刻(とき)過ぎて

相模の武士(もののふ) 流露する

遂には、檜舞台に 躍り出て

華美絢爛たる 舵取りで

まっこと見事に 煌めけり

しかも、装丁達面々に 修むるは

「 死なば 土器(かわらけ)」

「 死なば 土器」

目次

第一 章 蛇神様の生贄

第二 章 三浦の郷

第三 章 文覚和尚

第四 章 グスクの島

第五 章 イサオ

第六 章 吾妻今様一座

第七 章 巴御前

第八 章 平清盛

第九 章 鵯越の逆落とし

第十 章 源義経

第十一章 京大内裏

第十二章 瀬戸内村上水軍

第十三章 水軍松浦党

第十四章 異国の地シャングリラ

あらすじ

ひょんなことから、頼朝は三浦一族と出会う。まだお互いに若い。頼朝は三浦の郷で歓待され、佐原十郎義連、和田義盛、三浦義村たちと、仲間になり、三浦を謳歌する。

長老三浦義明公の命により、梶原景時、漁民のマサを入れ、世の中の見分の為、旅に出る。初めて出会う木曽義仲、源義経、平清盛、後白河法皇。

頼朝達は、吾妻今様一座に扮して潜入するが、何度も窮地に立たされる。瀬戸内の村上水軍や九州の松浦党とも友好を深め、遂には、異国の大陸にも渡る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

戦いだけではなく、如何したら庶民と武士が幸せに暮らせるのかを、模索する頼朝を描きました。なるべく史実に基づいて書いています。

「 登場人物 」

■源頼朝 が主人公です ■佐原十郎 三浦一族の若頭

■和田義盛 三浦一族の強者 ■梶原景時 友で、お目付け役

■三浦義村 一番の知恵者 ■マサ 一族と共にいる漁師の子

この六人が、吾妻今様一座として、旅をします。

■文覚和尚 社会の師 ■源義経 頼朝の兄弟

■三浦義明 三浦一族の長老 ■木曽義仲 頼朝の従兄弟

■三浦義澄 京三浦邸の主 ■後白河法皇 時代のフィクサー

■定 瀬戸内村上水軍 ■平清盛 平家の統領

■正 九州松浦族 ■平時忠 平家の暴れ者

■吉次 奥州藤原家の商人 ■平宗盛 平家一の切れ者

■巴御前 木曽の女傑 ■北条政子 頼朝の奥方

■静御前 京の白拍子

各章の表題

第一章 海蛇神様の生贄

壱

ーーまさに暗闇。

その闇に浮かぶ血走った目、皺(しわ)だらけの目、怯える目、異様な目、......目。

時折、襲い掛かる波音に掻き消されながら、咽(むせ)びが。いや、しゃがれた声が、確かに聞こえた。

「......だれぞ、火を」

パチパチと揺らぐ灯りが、囲炉裏を囲む年老いた漁師たちを、浮かび上がらせた。

「......困ったものじゃて」そう呟くと、深く項垂(うなだ)れる。

寄り合いとは愚痴の言い合いで、自分は決して悪いとは思ってなく、後は神頼みなのである。

「何か......やはり、方策は......」

溜息や舌打ち、弱愚痴、深い息が、この小さな漁師小屋に充満した。年寄りたちは既に力尽き、悵然としている。ここに集まったのは、何か良い案を持って来たのでもなく、希望が有る訳でもなかった。只々、娘や姪っ子が可愛いのである。只々、悔しいのである。年寄りたちの目は、真っ赤に震えている。それでも刻(とき)は、何時も無常で、規則正しく過ぎて行く。まるで、波が刻を告げるように、押し寄せては消えていく。諦めが漁師小屋を支配しだした。皆が押し黙っている。長い刻が経った。

まさに亡羊の嘆、極まった時、薄暗い片隅から声が聞こえた。

「......我らが、助太刀いたそう」 遂に我慢できずに、頼朝は言葉を掛けてしまった。実は夕刻より、藁に隠れて、盗み聞きしていたのである。

源頼朝(みなもとのよりとも)は、十年近く前に、処刑を許され、伊豆に流されて来た。その見張り役としての梶原景時とは、【佐殿】、【景虎】と呼び合う仲で、二人は毎夜、遊び歩いていた。

昨晩も、お目付け役の比企氏と北条殿、そして景時とで、いつもの様に頼朝は飲み歩いていた。それは、何軒目かの茶店で、漁師達が集まり、喚いていたのである。

「そりゃ! もう、びっくりしたもんさ、いつの間にか、萱(かや)の屋根に白羽の矢が刺さっていたんでさ。......驚いたなんてもんじゃねえ」

一頻(ひとしき)り吐き出すと、酒を呷(あお)った。

漁師の話では、どうやら海蛇の神という者が居るらしく、数か月毎に生贄(いけにえ)を求めて、この伊豆に来るという。白羽の矢が刺さった家の娘を、人身御供に差し出す慣わしで、それが明晩だと言っていた。

それを聞いた頼朝と景時は、目を合わせてほくそ笑む。

「だめであるぞ! お二方。立場があるだろ!」と、止める比企氏と北条殿の声を無視して、頼朝と景時は寄り合い場所を聞きだしている。

比企氏が正しい。頼朝は流人(るにん)であるし、景時は、そのお目付け役なのである。しかし頼朝達は暇を持て余していた。配流(はいる)されているとはいえ、頼朝は源氏の若である。待遇は良く、相変わらずの京衣紋(えもん)を綺羅(きら)に着こなす洒落を、若い娘達が放ってはおかない。その娘達に群がる若武者も多くいた。

景時も、その一人だったのである。鎌倉では、梶原家の若で、武術にも長けていたが、芸能にも秀でていた。武士百人一首にも選ばれる程、才能豊かで、舞や唄も優れている。頼朝よりは少し小太りではあるが、なかなかの洒落者で、頼朝は結構気に入っていた。

その景時が頼朝に傾倒し、莫逆(ばくぎゃく)の友になったのは、頼朝のお目付け役として、伊豆の祭で起こった事件が切掛けだった。

何時もの様に、娘たちと騒いでいた頼朝達の前に、数人の無頼漢が現れ、刀をチラつかせ絡(から)んできた。普段なら、これで十分に無頼の恐喝は成功していた。何故なら、此処吾妻(あずま)では暫く戦は無く、若武者達の挿している刀は、飾り物になっていたからなのである。

しかし、頼朝は違っていた。西国では、父、義朝に従って、何度か戦陣に出ていたのである。無頼の刀ごときに狼狽(うろた)える頼朝ではなかった。静かに刀を抜き、微動だにしない正眼の構えは破落戸(ごろつき)達を震え上がらせた。その後、景時達に一目置かれ、尊敬されたのである。

景時は鎌倉に戻らなくなり、毎晩、頼朝と飲み歩くようになった。数年は、多少事件があったが、最近は、ただ飲み歩くことと、娘たちを揶揄(からか)うだけで、

ようするに、暇を弄(もてあそ)んでいたのである。

「......それで、何処なんだ? 祭場は」

矢継ぎ早に、頼朝が年寄りに詰め寄った。

「だれぞに? おめえさん方は」驚いた漁師が訪ねた。

「そんなことは、どうでも良いのだ」今度は、景時が飛び出した。

「解っているんだべーな? 海蛇様だぞ!」

鋭い慧眼(けいがん)が、頼朝と景時に向けられた。

「だから......なんだ。......海蛇だろ? 何なのだ、助けよう、と言っているのではないか」年寄りの威圧に辟易(たじ)ろぎながら、景時が答えた。

年寄りの漁師は、訝(いぶか)しい表情で、じっと見詰めた。

「おめーさん方は、どうせ遊び半分なんだろうが、わしらには生活と命が、かかっているんだ......」

煩(わずら)わしく、構わないで欲しい、といった態度に、得心がいかない頼朝が直截

(ちょくせつ)に尋ねた。

「助けたくはないのか? 可愛い子供たちを見捨てるのか?」

年寄りたちは寝聡(いざと)いから目を覚ました様に、頼朝を見つめた。

「確かに、娘たちの何人かは戻らないが、大抵は記憶を無くして、帰って来るだ。本当に怖い思いをしたんだべ。そっとしておいたら、大体は元気になるのさ。命冥加というものさ」

「それで良いのか? これからも、永遠に続くのだぞ」

毅然(きぜん)とした態度で、謹厳(きんげん)実直(じっちょく)な弁舌が、漁師達の心を捉えた。元より純朴な年寄り達なのである、娘たちを助けて貰えるならば、それはもう神様扱いなのである。

頼朝と景時は、暗い荒磯を急いだ。西を背負う伊豆の夜は早い。その分、暁の海は見事だ。京や蛭ヶ小島で過ごした頼朝にとって、白砂青松の朝朗(あさぼらけ)は、桃源の夢、其の物だったのだろう。心の拠り所になっていた。

「その海を生贄などとは......許せない」

夢を汚して欲しくは、なかったのだ。

「......もう一度聴くが、我らは良いことをしよう、としているのだよな?」

苦しい息を吐きながら、景時が訊ねた。

「たとえ、海蛇が海の神様だろうと、漁民を泣かせることは、許せない......拙者が思うのに、良いか悪いかは難しい。その行いでどれ程の人が喜んで貰えるかが、問題なのではないだろうか」

頼朝の決意は、揺らいでなかった。

「......以前に、写経をしていた時、寺の和尚が言っていた。人の成長を妨げるものは悔やみらしい。人は、どんな時にも判断を迫られ、勿論、人なのだから、間違った判断をしてしまうかもしれないが、それが、己(おのれ)自身の判断の結果であれば悔いはない、と言うのだ」

「そ......そうだな。その通りだな。......己の出した判断に、正直にいるのだな」

景時は千思万考(せんしばんこう)の末、判断したかの様に、自分自身を納得させていた。

今宵は、満月大潮である。驚くほど海が引いていて、走り易いのだが、言われた洞穴(どうけつ)がなかなか見つからないでいた。

「可笑しいとは思わないか? ......海蛇様は、よく、この伊豆に出現するらしい、しかし一説によると、海蛇を見た者は、必ず殺されるという。......では何故、海蛇のことが知られているのだ......解らない」 景時の独り言に付き合わずに、頼朝は走った。頼朝は、この状況が妙に気に入っていた。

清爽(せいそう)の気が漲(みなぎ)っている。不思議なことに、無駄かもしれない情熱、勝か負けるか、成功するか失敗するか、それは分からない。しかし、それに向かって直走(ひたはし)りに走る己を、頼朝は好きだった。

磯に出来た溜(たま)りを、いくつも飛び越し、盗人狩りの様な崖を駆け下り、次の入江こそと信じ、二人は急ぐ。大きな岩肌を回り込み、崖を背負った入り江に出た時、景時が叫んだ。

「......あれでは、ないか?」 そう言うと、二人は身を伏せた。

一町程(約100メートル)先に、大きな赤い目が闇に浮かんでいる。よく見ると、大蛇が鎌首を擡(もた)げている様にも見える。

「......やはり、蛇神様か!」 諦観(ていかん)の境地に陥ったように、景時が唸った。

「もう少し、近づいて観ようではないか?」 そう、頼朝は呟いて、大蛇に忍び寄った。大きな岩礁が幾重にも連なるこの磯では、十分に身を隠しながら、大蛇に近づくことが出来た。

透かさず景時が獅子奮迅(ししふんじん)の勢いで、海蛇の鼻先に躍り出て斬りかかる。

しかし海蛇は微動だにしない。

「......なんだ! これは?」景時は驚きとも、恐怖とも付かない声を発した。

ボー然としている景時の腕を掴み、頼朝達は大蛇の中に入って行った。

「凄いな、これは!」

然しもの頼朝も喫驚(きつきょう)し、それでも平然を装っていた。

「......これは、海蛇では、ないな!」 景時が言い放つ。

「そうだな......多分、舟だな」 少し戸惑いながら、頼朝が答えた。

「確かに、帆も、漕ぐ櫂(かい)や艪(ろ)もないが、舟だと思う。面白いのは、この船の骨だな。木柱ではなく、多分、金物を使っている」

十人も乗ると一杯になるぐらいの、それ程広くない船内を興味津々で見て回り、船底や船壁を手で触りながら、二人は丁寧に確かめていた。

「......重そうだな、本当に浮かぶのか? 大体どうやって、この岩場から海に出すのだ......本当に、舟なのか?」

怪訝(けげん)な顔の景時が、妙な音を聞いたのは、その時だった。海蛇の後方にある洞穴の奥から、うら若い娘たちの楽し気な奇声が聞こえてくる。

「おいおいおい! 何なのだ? あれは生贄というよりも、宴を開いている、といったところだぞ」

「......そうだな。どうなっているのだ?」

二人には、事情が分からず、呆然と立ち尽くしていた。二人が、なかなか船から降りないでいるので、遂に見張り番が戻って来てしまった。

「誰だ? てめーらは」

襲い掛かる見張りを、逆手に取って、宙に飛ばしたのは、景時だった。

「こんなものか? 海蛇神とは......」

大きな物音に、数人の賊が集まって来る。

「止めたほうがいいぞ! 貴様らが敵(かな)う相手では、ないぞ!」

「怪しい奴らだ、油断するなよ!」

身構える賊に、景時が言い返す。

「怪しいのは、貴様達だろう。何処の者なのだ? 何の目的で集まっているのだ?」

「問答、無用!」

次々と襲いかかる賊に、頼朝と景時が応戦する。しかし、蟷螂之(とうろうの)斧(おの)の様な賊が敵う二人ではなかった。

「景虎! 殺すなよ......こ奴ら、若いぞ!」

息も上がり、兜を脱ぎかけた賊に頼朝が射竦(いすく)めた。

「そろそろ、良いだろう。貴様らでは話にならない。頭を呼んでこい!」

それでも、二人を逃がさないとばかりに取り囲んでいた賊だったが、諦めたのか、賊の一人が、洞穴の奥へと走って行った。

程無く、頭を呼びに行った賊が戻って来た。その後から、もっと若い族(やから)が二人、ブツブツと文句を言いながら、洞穴の奥から現れた。

マサと三浦義村、十五歳と頼朝の初顔合わせなのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この二人が、頼朝の亡き後、北条氏執権制度の立役者になるのだが、それは、まだ少し後の話になる。

弐

「......で、なんなの? あんさん達は?」

不意に呼び出されて、面倒臭そうに義村が訊ねた。

「なんなの、じゃないだろう。何をやっているのだ、お前達は?」

現状が理解出来ず、苛立ちを隠し切れずに景時が喚(わめ)いた。

「あんさん達には、関係ないことだから......」

「関係があるとか、ないじゃないだろう。人として如何なんだ?」

「人って、......え? ははは......」

義村とマサの笑いに釣られて、取り囲む賊が一斉に笑い出した。

「はははは……はははは……」

「......何が可笑しいのだ。我らを愚弄(ぐろう)するのか?」

景時は、刀に手を掛ける。

「そうですね。あんさん達は、まるで分っていないようだ」

「それでは訊くが。生贄と称して、漁民の家々に白羽の矢を射ったのではないのか?」

今度は頼朝が、悠揚(ゆうよう)な態度で訊ねる。

「生贄? ......? ははは......はははは……」

此れも又、賊たちの笑いを招いた。

「何が可笑しいのだ!」

遂に、痺(しび)れを切らした景時が刀を抜いた。いや、景時よりも早く、頼朝が義村に切り付ける。義村は横腹を切られて、血を流し、倒れる......筈だった。

が、実際には無傷で、義村に頼朝は咽喉(のど)を、小刀で突き付けられていた。

「......何故なのだ?」

戸惑っていた頼朝と景時は、マサ達の岩で殴られ、気絶させられた。

「まったく、何を手間取っているのかな?」

取り巻く賊の後ろから、佐原十郎義連と和田義盛が現れた。

「やっとの、御越しですか?」

嫌味を言いながら義村は床に寝そべって、倒れている二人を指差す。

「いやー、何時もながら、お見事なお手並み、御苦労。御苦労」

拍手をしながら、義盛は義村達を労(ねぎら)った。

「で、誰なのだ。......何しに来たのかな?」

「知りませんよ。やたらと正義感ぶって説教し、刀を抜いてくるものだから」

憮然(ぶぜん)として、義村は言い放つ。

「それにしても、二人とも良い身形(みなり)をしているじゃないか......あれ? 見た様な顔だな?」

義盛は幾度も二人を見、思い出そうとしている。

その時急に、若い娘が洞穴の櫓(やぐら)から走って来て訊いた。

「宴は如何なるの? 皆して出て行ってしまうんだから......いつ戻ってくるの? 早く戻りましょう!」

十郎と義盛の腕を掴んで引き戻そうとした時、十郎が呟く。

「何故、こんな処に居るのじゃろう? 此奴らは、鎌倉の若と源氏の若じゃ。参ったな! ......取敢えず、今晩の宴は中止じゃな」

「嘘でしょ! 皆がどれだけ苦労して此処に来たと思っているの。冗談じゃないわ! 親達に内緒で、その上お爺ちゃんまで騙して、コッソリ! 落ちそうになりながら、萱の屋根に登ったのよ! 隠し持っていた白羽の矢を刺し、合図を送って。それはもう、大変な思いをしたのよ! ......朝までは楽しみたいわ!」

凄い剣幕である。これには、三浦の海賊達も狼狽(ろうばい)させられた。

「そうだ。その通りだ。お前たちの気持ちは、十分に分るぞ! なあ、俺が皆に話してやるからさ......皆の処へ行こうな」

義盛は、そう言うと、娘の肩を抱いて洞穴の奥へと消えて行った。

「で、如何します? 此奴らの始末は」 義村が十郎に訊ねる。

「そうさな? 考えたのじゃが、源氏の若は源氏贔屓(びいき)の義明爺の処が良いじゃろうな、海蛇船(うみへびせん)で一緒に連れて行けば良い」

「して、も一人は?」 義村は、十郎を覗き込んだ。

「此奴が問題じゃて......、二人して行方知れずでは戦(いくさ)になってしまう。ここは一つ、娘達を助けた英雄として、娘達と一緒に帰って貰おう。源氏の若は、我らが大事に預かったと伝えたら如何じゃろう」

「それで、良いのではないですか」

義村は取り囲んでいた何人かの賊に指示して、頼朝を海蛇船の中に運び入れた。

暫くして十郎の足元で、景時が目を覚ます。

「やっとの、お目覚めかね」

十郎に気が付いた景時は、慌てて刀を探した。

「ああ、刀は危ないので我らが頂いた。後で戻すので心配しないで貰いたい。どうも義村とマサが乱暴を働き、申し訳ないことをした」

泰然(たいぜん)と構え、穏やかに話す十郎に、少し安心した景時は、地べたに胡坐(あぐら)をかき、聞き返した。

「お主が賊の首領か?」

十郎も地べたに座り対峙(たいじ)して答える。

「此処では年長者じゃが、首領ではない。どうも、誤解をしているようだが、我らは、この海の向こう岸で群居し、大介(おおすけ)を拝領(はいりょう)されている三浦一党じゃ」

景時は、賊が三浦一族と聞いて驚く。

「話には聞いておったわ。三浦一族とは、お主らのことか......拙者は......」

「知っておる。鎌倉の梶原殿じゃろ」

「そうか。それならば、話が早い。お主らは、何を此処でしているのだ」

「お恥ずかしい話だが、酔狂な事に、娘たちの頼まれ事で、月一、遊んでいるのだ」

「どういう訳なのだ?」

「事の始まりは、海に飛び込んだ娘を、偶々(たまたま)通りがかった我らが助けたからなのじゃ。訊くと、娘は古くからの漁師の家で、毎日が、朝早くから海で仕事して、家事洗濯に追われ、一年中真っ黒に日焼けして、顔も手も罅割(ひびわ)れ、ガサガサで醜く、死にたくなったらしいのじゃ」

「そうか、漁師の身内も大変なのだな」

考え込んでしまった景時に、十郎の説明が続く。

「そこで我らが宴を開いてやろう、という事になった。娘たちに白羽の矢を渡し、遊びに来たい娘が、自分で屋根に登り矢を刺すのじゃ。月一度、命の洗濯という訳じゃな。もっとも我々としても、遊びが嫌いではないのでな、利害が一致した訳じゃ」

「それでは、生贄の話は?」

「そんなもの、ある訳ないじゃろう」

「怖い思いをして、記憶を亡くした娘がいるようだが」

「我らの事が、知られない為の工夫じゃ」

「戻らない娘もおるようだが?」

「その事は困っているのじゃ。娘の中には、帰りたくなくて、三浦の里まで付いてくるのじゃ......色々、説得はしているのじゃが」

「蛇神様とは、何なのだ?」

「蛇神?......あ~! あれは、我らの船じゃ。我らは、潮の流れや風の動きを熟知していて、大きな帆など必要なく、小さな艪(ろ)で思うがまま、船を勢い良く操ることが出来るのじゃ。遠目には、海蛇が海を渡っている様に見えるのじゃろう」

十郎の説明、一つ一つに納得する景時であった。

海蛇船が、伊豆の入り江から海に漕ぎ出された時、頼朝は気を取り戻した。

「......此処は?」

「大変、御無礼を働いてしまい、相済まなかった」

狭い船内で、三浦一族に囲まれては、身動きが取れない頼朝である。

「拙者を、如何する積りなのだ?」

「手荒な事は考えていないので、ご安心なされよ」

十郎は先程の景時との遣り取りを説明し、景時が娘達を連れて里に帰った事を話した。

「そうだったのか......それで、拙者を何処に?」

「我らの長、義明爺は貴殿の父君、義朝公に参じて戦ったほどの、源氏贔屓(びいき)なのじゃ。是非、三浦の里に来て欲しい、と思っているのじゃ。帰りは、明日にでも送らせるので、それまで義村とマサに面倒を見させて貰いたい」

十郎の綽然(しゃくぜん)とした態度は、頼朝の十分な信頼を克(か)ち得た。

頼朝は十郎に言われるままに、海蛇船を見学する事にした。

「しかし、漕ぎ手も大して居ないのに、凄い速さで走るものだな、この船は」

「海は生き物で、何時も元気に動いているものなのさ。潮や波、風に逆らわず、身を任せれば何処にだって、連れてってくれるのさ。もう、一刻もすれば、三浦の里に着くのさ!」義村の説明に、マサが頷(うなず)き返す。

「そおさ! 我らは海の子さ!」

「不思議に思うのだが、この船の骨は、通常の木ではなく、何なのかな?」

好奇心旺盛な頼朝の質問が続く。

「鋼(はがね)とは言わないが、黒金(くろがね)の一種かな......兎も角、金物さ。強いぞ! 船ごと体当たりすれば、敵の船は木っ端微塵(こっぱみじん)さ」

「そうか、聞くもの全てが、驚くものばかりだな......そういえば、先程の立ち合いで、お主を確かに刀で切った。何故、生きておる?」

「ははは! それも黒金のお陰だな」 義村達は、顔を見合わせて喜んでいる。

「我らは皆、常に鎧帷子(よろいかたびら)を身に着けていて、刀などでは殺されないのさ」 と言いながら、義村とマサは袖を捲し上げた。

「我らの祖先は伝説として語られている人物で、名を足名椎(あしなづち)、手名椎(てなづち)という、その翁(おきな)と媼(おうな)は須佐之男(すさのおの)命(みこと)に娘の救出を哀願し、八俣(やまた)の大蛇(おろち)を退治したのさ」

頼朝は、深く興味を持った。気を良くした義村が喋り続ける。

「大蛇を退治した時、神社に祭られている【草薙(くさなぎ)の剣】が、尻尾から出て来たそうさ。その剣は我らの祖先が造った、とも云われている。日本武尊(やまとたけるのみこと)が東国征伐に行った時、相模の国で騙され、焼け死ぬ処を周囲の草を切り払い、迎え火で助かったという言い伝えは、我らの祖先が、既に草をも薙ぎ切れる程の刀を、造れる技があったという事なのさ」

「という事は、お主らの祖先は鍛冶屋という訳か?」

「そうだな......錬金術師(れんきんじゅつし)という言葉を知っているか?」

「聞いたことは、ある」

「それに近いのではないかな......何(いづ)れにしても、この帷子(かたびら)は、とても軽く強い。滑らかで、繊細な造りは絹の様な輝きを見せていて、我らの自慢の武器なのさ」

頼朝は、感心するばかりである。

「素晴らしい物だな。それと、海蛇の目の様に赤く光って、この暗い海上を照らしているのは松明(たいまつ)か?」

「そうだが、油が違うかな......我らは油も熟知していて、先程の黒金を焼き入れる時も、水だけだはなく、油や酒がものを云うのさ」

油と黒金そして帷子(かたびら)。まるで違う世界に居る気分の頼朝だが、それ以上に、一回りは若い義村とマサの豊富な知識と説明に、驚かされたのである。

第二章 三浦の郷

頼朝は朝日を拝みたくて、用意された寝床を抜け出した。直ぐに見張り番のマサが、後を付けた。

「......尾行されるのは、あまり好ましくないな、姿を見せたら如何ですか? マサ殿」

木の陰から、ゆっくり、マサが姿を現した。

「何処へ行くのですか?」

「問題は、其処なのだ......何処か、周りが見渡せる場所を知らぬか? 朝日も拝みたいものなのだが......」

「それならば、大楠山(おおぐすやま)が良いかな」

「マサ殿に見張られていて、良かった。是非、案内して欲しい」

まだ薄暗い木立の中を、マサと頼朝が草を分け入って行く。

大楠山は山と云うよりも小高い丘で、二人は直に頂上に着いた。

「......何て! 清々(すがすが)しく、綺麗な処なのだ」

頼朝が大きく腕を広げて、深呼吸をした。マサも連れて息を深く吸った。

「......美味い!」

東の海が白く輝き始め、安房の半島が直ぐ近くに見え出した。西に伊豆、正面に大島、その後ろに大海が広がっている。

「此処は、朝日から夕陽迄、拝めるのか......素晴らしい......」

キラキラと眩しい朝日に目を細めながら、頼朝が呟いた。

「幸せとは、こういう事だったのか......」 マサが頼朝を見つめた。

明るくなると、大楠山は花が咲き誇っていた。初夏を彩る藤や朝顔の紫、絨毯の様に地面を敷き詰められた緑。南国の花と思われる、大輪の黄色や樺(かば)色。

色とりどりの花園の間を、ゆっくりと下山する二人だった。

「あれは、畑か?」

大楠山の麓(ふもと)には、多くの畑や田んぼが広がっていた。畑には、緑の胡瓜(きゅうり)や赤い蕃茄(トマト)、黄色いモロコシなど、山で咲いていた花々にも劣らず、宝石の様に美しく輝いていた。

「......あれ! お武家様方。はえーべなー」 通りがかった畑で、精を出していた農夫が、頼朝たちを見つけて、声をかけて来た。

「いかったら、一つ、どーだべ?」

そう言うと、朝露が滴(したた)っている真っ赤な蕃茄(トマト)を、二人に手渡した。マサが嬉しそうに食べるのを見て、頼朝も、ガブッ! と大口を開けた。十二分に熟れていた蕃茄の実が口から零(こぼ)れた。

「あ、甘い!」

着物に蕃茄の汁が飛んで、汚しているのも構わず、二個目を頬張(ほおば)っていた。 二人は食べながら目が合うと、笑い合った。

「美味しかったなー......いくつ食べたのだろう」

農夫に礼を言い、歩き出した頼朝は、童心に帰った喜びに浸っていた。

「そうだ、海にも行きたいな......山の上から見えた海岸は、近くでないのか?」

「勿論、直ぐ近くさ......付いて来るといい」

マサの健脚に翻弄(ほんろう)される頼朝ではあったが、古い樹木のトンネルを潜(くぐ)り抜け、緩やかな坂を下ると、大海原が目の前に広がった。

海岸までの狭い道を子供たちが何人も、走り抜けて行った。手に手に、桶やザルを持っている。

「地引網だ!......地引網だ!」

海岸では、老若男女が数十人も、波打ち際で綱を引いている。

「さあ! 我々も......」

マサに誘われ、二人は袴をたくし上げ、裸足になると、列に加わった。

「やれ!......それ!」

網元(あみもと)の掛け声に合わせて、綱を強く引く。大きな波が来ると、海に持って行かれそうになるが、皆で踏ん張る。

「やれ!......それ!」

網の両端が狭(せば)まって来ると、魚たちが、ビチビチと跳ね上がり、波の上を舞始める。

「やれ!......それ!」

大漁である。網が全て引き上げられると、砂浜は、魚たちで埋め尽くされた。銀色に輝く魚や、色とりどりの魚たち、タコは身をくねらせて墨を吐いている。

子供たちは、持参した籠(かご)や桶(おけ)に、魚を入れ始めた。漁師は網で掬(すく)って、大きな魚籠(びく)に仕舞っている。零(こぼ)れた魚を狙って、トンビや野良猫が集まって来て、浜は騒然としている。

「お武家さん方、こちらに来(き)やっせよ!」

漁師小屋では、捕ったばかりの魚を、漁師たちが手際良く捌(さば)いている。

「こいつぁ、名物の恵那(えな)サバじゃ」

漁師に勧められ、頼朝が一切れ、口に入れた。

「何と、絶品だ!......」

新鮮な恵那サバは、脂がのって、刺身ならではの感動があった。粗煮(あらに)の味噌汁も良いが、やはり絶品の刺身には酒が似合う。と、云う訳で、そのまま座り込んでしまった頼朝とマサである。まだ朝日が昇ったばかりの刺身酒だ。最高の味であった事は、容易に窺(うかが)える。

千鳥足で、二人が宿の寺に戻る途中、迎えの義村に出くわせた。

「ご機嫌ですね。朝早くから、酒臭いですよ」

「お早うれす......」 マサは、呂律(ろれつ)が回らない口調で、挨拶をした。

「おやおや、とんだ見張り役が居たものだ」

義村の嫌味な言葉に、頼朝は少し前の伊豆を思い出していた。よく見張り役の、比企や北条に嫌味を言われていた。

「景虎は如何しているかな? 今度、マサと三人で、飲み歩きたいものだな」

「いいれすね......、それ約束れすよ」

「相分(あいわ)かった。今朝は本当に、マサ殿には世話になった。礼を云う」

一回りは若いマサに、頭を下げる頼朝の真率(しんそつ)な態度が、マサに好感を持たれたようだ。

長老、三浦(みうら)大介(おおすけ)義明(よしあき)の城は、衣笠(きぬがさ)の小高い丘の上に築かれていた。高すぎる絶壁の城壁や城内迄の迷路の様な参道は、二重にも三重にも、櫓(やぐら)が建てられ、石落としや油流し、弓矢等で敵を寄せ付けず、逆茂木や垣盾をめぐらしていて決して陥落(かんらく)出来ない。所謂、六口七作十二谷戸なのである。

「おお! 会いたかったぞ。立派な若武者になりおって、そうか......そうか!」

「ははーー。 源頼朝、ここに控えおります」

「いやいや、貴殿は、源氏の頭領なのだ。もっと、近こうに!」

七十歳は超えている義明の気迫に圧倒されながらも、頼朝は冷静沈着な態度で上座に向かった。脇には昨晩からの十郎や義盛、そして義村とマサを先頭に、多くの一族が控えていた。

「これならば、話が見える......」 嬉しそうに、義明が昔話を始めた。

「我々は元々、源氏の流れを汲んでいたのだ。貴殿の父君、義朝公が挙兵した時、一番乗りで参戦したのだが、残念ながら、貴殿と共には戦えなかった。貴殿の戦いぶりは聞いておるぞ。しかし、実はもっと以前に、そうさな......、赤子の時に会っておるのだぞ。そうだな、義澄(よしずみ)」

義明の横で、上座に座っている初老の武士が微笑んだ。

「此奴わな、京の三浦邸を任されているので、義朝公とは、よく知った仲なのじゃ。もっとも、荒次郎義澄と言われる程の、暴れ者だから、相手にされなかったかも知れないな」

「何を言われる、義明殿こそ、九本の尾を持つ悪狐を那須迄も追い駆け、退治なされるとは、悪太郎義明、そのものでしょう」

「そのような事が、あったかな......ははは!」

脇に控えた義盛や義村を中心に、和み始めた。

「おやおや、また老人たちの自慢話が始まってしまったか」

「長いぞー、これは!」

頼朝には一族が会して、それも、ざっくばらんな会合が羨(うらや)ましかった。

父は早くに他界し、その場で源氏は四分五裂(しぶんごれつ)、頼朝は囚われの身で、何年も見張られている身の上。源家、源家、と言われても、一族とか、長(おさ)とかが、如何いうものなのか、まるで分らなかった。

「ははは! ま、要するにだ......貴殿が事を興す様な時は、何時でも、この爺が一族を率いて、貴殿の前に参列する、という事じゃ」

この会合により、正式に三浦一族の輔弼(ほひつ)を得た頼朝の周りは、俄(にわ)かに動き始めようとしていた。

「頼朝殿。宜しかったら、拙者の城にも寄っては貰えないだろうか?......近くなのじゃ」 衣笠城の帰り、頼朝は十郎に声を掛けられた。

「そうだ、我らの宝物を預けていたのだ......連れて帰らねば」

「そうだ、そうだ!」 義村とマサが、燥(はしゃ)ぎ乍(なが)ら付いて来た。

十郎の話では、衣笠城を取り囲んで、十郎の佐原城、海に面した怒田(ぬた)城、社(やしろ)に見立てた櫓(やぐら)城があり、出城として、義盛の荒崎城と葉山の鐙摺(あぶずり)城があり、外敵から鉄壁な容(かたち)で守られていた。

「義村殿やマサ殿は、何方に、お住まいか?」

「父は先程、義明公の隣に座っていた義澄で、義明公の次男になり、拙者は嫡男という事らしい。マサは、元々漁師の息子で、3年前に親を嵐で亡くしたので、父が屋敷に引き取り、拙者とは兄弟の様なもので、一緒に衣笠城を居城として住んでいるのさ」

一族が皆、仲が良いので羨ましく思い、尚も頼朝の好奇心が膨れた。

「そうすると、海蛇船の仲間は、兄弟という訳か?」

「いやいや、拙者の父は義明で、義盛は嫡男の孫になる。歳は一緒じゃ」

歩きながらの十郎の説明に、頼朝の頭は三浦一族の系譜で、一杯になってしまった。

十郎の佐原城は、衣笠城と相対した山の中腹に建っていた。

「ま、茶などを一服」

確かに、こぢんまりとした城ではあったが、通された部屋は、二人が向かい合えば、一杯になる狭い茶室だった。その片隅で十郎が茶を点(た)てていた。

「この緑の液は、純粋に新しい茶葉を摘んで、石挽(いしびき)し、篩(ふる)いに掛けた粉に釜湯をかけ、茶筅(ちゃせん)で点てたものじゃ。お召し上がり下さい」

その飲み物は、抹茶として京にも有ったが、公家、貴族の道楽としてで、武士には嗜(たしな)みがなかった。

「作法は構いません。お茶は、お茶です」

頼朝は、左手で茶碗を受け取り、右手を添えて、やや温(ぬる)いお茶を、一気に飲み干した。

「お見事!」

頼朝は、飲み干して、茶碗を戻すまで、一部の隙(すき)も見せなかった。

「しかし、この茶碗は美しい! 何処で、手に入れたのですか?」

「拙者の手作りじゃ。大陸に渡った時に、良い釉薬(ゆうやく)が手に入ったので、窯(かま)で焼いてみたのじゃ」

「この茶筅(ちゃせん)や茶匙(ちゃさじ)、薪や炭、生け花もですか?」

「そうじゃ。この部屋の至る所まで、土壁から畳までもじゃ」

「素晴らしい!」

「そうか! 嬉しい事を言ってくれるぞ。実は、此処まで創るのに、三年は経っているのじゃ。......それでも、まだ完成してはいない」

「完成していないとは、何処がですか?」

「それが分らないので、困っているのじゃ」

不意に、小さな障子が開き、義村が首を出した。

「未だやっているのですか? 禅問答など程々にして、そろそろ庭に出ませんか?」

中庭では、マサが三毛の子猫と戯(じゃ)れていた。

義村の背後には、角(つの)が立派で、真っ白な動物が静かに草を食べている。初めて目にする頼朝が、義村に訊いた。

「その生き物は何ですか?」

「拙者の宝物で、ヤギさ!......大陸では旅の共に、必ずヤギか羊を連れていくのさ。過酷な環境にも強く生き抜き、乳などが貰え、最終的には非常食にもなるらしい。拙者は絶対に食べないけどね」 と言って、ヤギの頭を優しく撫でる義村だった。

帰りは怒田城から、ということで、一同、海に向かった。

「三浦の郷は素晴らしい。此処こそ、桃源郷なのだと思う。海の幸も郷の幸も美味しく、風光明媚(めいび)で、何と云っても、人が良い。また直ぐにでも遊びに来たいものだ」

頼朝の感動は、何時までも続いていた。

第三章 文覚和尚

三浦の郷から戻ってからの頼朝は、随分と大人しくなっていた。度重(たびかさ)なる、梶原景時からの誘いも、酒や娘達にも興味が無くなっていた。それ程三浦の郷は、魅力的で面白かった。

頼朝が伊豆に戻ってから二、三ケ月が過ぎ、何時もの様に景時が現れた。

「今日は、佐殿が喜ぶ話を、持ってきたぞ」

「......そうか?」

「まあ、聞いてみろ。嬉しい話だぞ」

「......勿体ぶらずに、申してみろ」

庭で、雑草採りに腰を屈め乍ら、頼朝は鬱然(うつぜん)として訊ねた。

「先程、港で誰に会ったと思われるか?」

「だから、誰にだ?」

「それが何と! 三浦の者たちで、明日まで滞在するらしい」

「そうか、三浦の者たちか......会ってみたいな」

頼朝は蹲(つくばい)で手を洗うと座敷に入り、嬉しそうに座り直した。

「今宵は久しぶりに、......」

空かさず景時は、機嫌の良くなった頼朝を誘った。

秋口(あきぐち)の伊豆は収穫の時で、街は人でごった返していた。

「あ! 佐助さんと景時さんだ」

偶然、頼朝は辻を曲がって出合い頭、義村とマサに鉢合わせした。

「おお! 義村殿とマサ殿か......他の皆は何処に居る? 二人は何をしているのか?

また、漁師の娘達を誑(たぶら)かしているのじゃ、ないだろうな?」

久しぶりに会えて嬉しくなり、矢継ぎ早に問い質(ただ)す頼朝だった。

「ははは! ......佐助さんに会いたいな、と思っていたのさ......ははは」

義村とマサに笑われる、頼朝であった。

「では、取敢えず近くの茶店に入ろう。三浦の郷での約束もあるのでな」

「義村殿も飲めるのかな?」

「マサ程ではないですが、付き合いますよ」

「そうか、そうか。我らは飲むぞ、なあ! 景虎」

「まあ、武士の嗜み、というとこですか」 薄笑いを浮かべて、景時が答えた。

「それならば、如何しても付き合わなければ、いけませんね」

「ははは!......ははは!」

四人は笑いながら、茶店の暖簾(のれん)を潜(くぐ)った。

席を探しながら、店の奥に入って行くと、客から声を掛けられた。

「佐殿では、ござらぬか?」

「おお、和尚では、ないですか」

「これこれ、声が大きい。儂(わし)は御仏(みほとけ)に使える身なのだぞ、文覚(もんがく)でよい」

既に酒で顔が真っ赤になっている和尚の言葉に、一同、大笑いである。

「ははは!......ははは」

「この席は、儂独りでな。よろしければ、一緒に飲もうではないか」

「それは、それは。宴は、人が多いいほど楽しいものです。皆は如何かな?」

「よろしいのでは、ないですか」

バラバラと、少し窮屈な席に、四人が座り込んだ。

「な~に、少し狭いぐらいが、暖かいのさ」

景時の言葉に、佐原城の茶室を思い浮かべる頼朝であった。

「先ずは、一献(いっこん)!」 頼朝が、皆に酒を注いだ。

「それでは、拙者が皆を紹介しよう」

頼朝の仕切りに誰も不満はなく、寧(むし)ろ当然といった様子だった。

「此方の御二方は、対岸で群居している、三浦の若衆です」

頼朝に紹介され、義村が答えた。

「拙者は、大介(おおすけ)義明(よしあき)の次男、義澄(よしずみ)の嫡男(ちゃくなん)で、三浦義村(よしむら)と申すが、義村で結構。此奴(こいつ)は義弟でマサと申す」

二人はお辞儀を合わせるが、義村は始終、隙を見せないでいた。

「隣は腐れ縁で、名門梶原家の若衆、景時だが、吾らは景虎と呼んでいる」

景時は、お猪口(ちょこ)を翳(かざ)し、酒を飲み干した。

「此方の御仁は文覚(もんがく)和尚で、拙者同様、京より伊豆に流されて来た。如何やら公卿(くげ)の機嫌を損ねたらしい」

「文覚です。公卿、皇族、王朝国家等は、所詮時代遅れなのだ。これからは、何と云っても、武士が日の本を造って行かねばならない」

「そうですか。武士の社会が来るのですか」 嬉しそうに酒を注ぐ景時だった。

「しかし武士は所詮、公卿の警護で、いくら平家でなければ人間ではない、と宣(のたま)った処で、武士が公卿に執(と)って代わる事は出来ないのではないですか?」

「いやー、流石に義村殿は博識だ。素晴らしい」 今度は頼朝が、義村とマサに酒を注いだ。

「その通り。そこが、清盛(きよもり)の失敗なのだ。海賊紛(まが)いの商いで稼いだ富だけで、国は治められない」

「それでは、如何すれば、良いのですか?」 義村が尚も、食ってかかった。

「そうさな......。清盛は確かに、秀でた武士だと思う。それは認める。しかし、遅かった。清盛は武士の布石なのじゃ。それは清盛自身も知っている事だと思う。もって、あと数年じゃ。多分清盛は、一代で稼いだ財宝に埋もれて、この世を去るだろう。そして、残念なことに、清盛の意思を理解し、跡を継ぐ者はおらんじゃろう......。世の政(まつりごと)を考えるということは、社会を知らねばならない。今や、矛盾だらけになってきた、百姓撫民(ぶみん)、年貢課税、荘園(しょうえん)と公領(こうりょう)、律令(りつれい)とは、如何なるものか。法(のり)の道とは......。確かに、清盛には時間が無い。そして京に居る公卿達も老いている......。 しかし、佐殿や義村殿たちは若い」

文覚和尚は一気に喋ると、酒を呷(あお)った。既に顔は真っ赤である。和尚一人気勢が上がるが、一同、殆ど話が理解出来ず、静まり返ってしまった。

「ま! 難しい話は、これくらいで、飲もうではないか」

頼朝の呷りに、今一つ盛り上がらない。と、そこへ和尚が、また演説をしようと立ち上がるが、寝崩れてしまった。

「おいおい、寝てしまったぞ、弱ったものだ」

「三浦にお連れしましょう。長老ならば、話が合いそうだし? それに、長老は佐助さんに、又、会いたがっているのです」

「そう、そう」マサが義村の話に、相槌(あいづち)を打つ。

「それは面白そうだ。拙者も三浦の郷に行ってみたいものだ」

今度こそ景時も一緒に行きたいと、言い出した。

「皆さん、都合が良ければ明日と言わず、今からどうですか?」

義村が、皆を三浦に誘った。

頼朝にとって、二度目の三浦は前にも増して、豊かで美しかった。中でも、景時の感激は一入(ひとしお)で、早速、筆と短冊(たんざく)を取り出した。

横から、マサが短冊を盗見して、謡(うた)い挙げた。

〽朝月も 名残惜しむか 磯千鳥 波間に漂う 富士を見る

〽三浦浜 煌(きら)めく銀波 巌(いわ)飛沫 相模の武士(もののふ) 一暴れ

「お見事。それが、流行りの【今様(いまよう)】、というものなのか?」

「そうかな? 綺麗な言葉に、つい、節を付けただけさ」

少し照れながら、マサが答えた。

「良い、良い。それに舞を付けたら、如何だろう。佐殿は、どう思いますか?」

「そうだなー。そんな事より、良いのか? お目付け役としては」

頼朝には不思議でしょうがなかった。景時は平家からの見張り役で、このような動きに注意する為に、いる筈なのである。

「面白ければ良いのですよ。特に、武士としての誇りが傷つけられなければ」

「武士の誇りか......」

長老義明は衣笠城に一族を集め、頼朝の為に、宴を用意していた。座敷には新鮮な魚介類や野菜に果物、飲み切れない程の酒が積まれていた。

「ははは! お待ちしていたぞ、頼朝殿」 義明は、頼朝を上座に手招きした。

「ははー......」 頼朝は、恭(うやうや)しく上座に上がり、義明から酌を勧められる。

「耳にしましたぞ。頼朝殿は三浦の者と一座を組み、舞うらしいではないか。 いやー、是非とも拝見したいものですな」

「お恥ずかしい話で、本当に座興ということで」

「ははは! 結構。結構!」

座敷中から拍手が沸き、歓声が起った。

「ははは......待ってました!」

〽 人知れず

吾妻(あづま)の郷(さと)にも 刻(とき)過ぎて

相模の武士(もののふ) 流露(りゅうろ)する

遂には、檜(ひのき)舞台(ぶたい)に 躍り出て

華美(かび)絢爛(けんらん)たる 舵(かじ)取りで

まっこと見事に 煌(きら)めけり

しかも、装丁(そうてい)達面々に 修(おさ)めるは

「 死なば 土器(かわらけ) 」

「 死なば 土器(かわらけ) 」

影時の謡(うた)いに、義盛と義村の太鼓と囃子(はやし)で、頼朝が舞う。頼朝の動きには無駄が無く、隙がない。謡いに合わせた、美しい足捌(さば)きは座敷中を魅了した。

「ヤンヤ、ヤンヤ。お見事」すっかり、ご満悦な義明であった

宴も酣(たけなわ)、そこへ文覚和尚が乱入して来た。本来の頼朝たちが考えていた策は、今宵の宴を皆で楽しみ、長老の機嫌を良くしてから明日、文覚和尚を招き、長老に謁見(えっけん)して貰おう、と思っていたのだった。

「この様な事をしている時間はないのだ。武士は、次の世を造る自覚が必要なのだ。酒と舞、快楽を欲しては、世直しは出来ないのじゃ!」

縁側より立ったままで、藪から棒に文覚和尚が叫んだ。

「無礼な奴だ。お主は、何なのじゃ!」

十郎が立ち上がり、文覚和尚に食ってかかろうとした。続いて、義盛も刀に手を掛けた。

「ま、待ってくれ! 兄貴たち!」

義村とマサが中に入り、仲裁しようとした時。

「......おー! 文覚和尚ではないか。久しぶりじゃな~!」

凛然(りんぜん)とした態度で、上座に座っていた義明が手を挙げて、挨拶した。

「長老は。和尚を知っているのですか?」

不思議がる義村に、義明が答えた。

「そうだな、この数年は暫く顔を出してなかったが、伊豆に配流(はいる)された直後は、良く足を運んでくれた。もっとも、当家だけに限らず、相模の武家屋敷には、頻繁に通ったらしいがな」

「その通りじゃ。拙者の申す、公卿や皇室に代わる武士の社会は、必然なのじゃ。すでに京は荒れている。不平等で、百姓や寺院の僧は一揆強訴を興し、毎日頻繁に、火事や殺戮(さつりく)が繰り返えされている。今こそ武士が立ち上がらなければ、この日の本は地獄に代わってしまうのじゃ」

まるで酒を飲んだ様に、和尚の顔は真っ赤になっていた。

「勿論、お主の気持ちは分る。しかし武士の力で公卿達を、都から追い出したとしても、何が変わるのじゃ。ただ公卿から武士に変わっただけで、民や僧の不満が解消されるのか? 確かに力は大事じゃ。しかし武士の力は万能ではないのだ。力を付けることは正しいが、力に溺れてはいけない。腕力、権力、智力、財力。武士の持っている力は微力なのじゃ」

「それだから、刻が無いのじゃ。世の中を知り、調べ、律令を興(おこ)し、真の法(のり)で政(まつりごと)をする。武士だから出来るのじゃ」

「その政(まつりごと)までを我ら一党が、いや相模武士一門が家系を掛けて、挑んだとして、どれ位かかるのじゃ? その間、三浦一党は存続しているのじゃろうか。お主には、何か奇策があるのか? ......和尚には言ったことが無かったが、我らの郷を防波堤の様に防御している島があるのじゃ。我らは、その島を【城(ぐすく)の島】と呼んでいる。その島に昔、行基(ぎょうき)という高名な僧侶が、廟を建てられたのじゃ。我らの先祖は島に幾度も通い、色々智慧(ちえ)を教わろうとしたのじゃが。その折、僧侶の教えは何時も同じで、世の事は、旅先や書物に書いて在る訳ではなく、ましてや、法(のり)は書物に在る訳でもなく、教えて貰えるものでもない、というのだな」

「では、如何すれば良いのじゃ?」

「如何したものかの~。僧侶の教えは、答えは凡(すべ)て、我らの内に在る、という事で、日暮れまで坐禅を組まされたそうじゃ」

「流石に大僧正様じゃ。奈良の大仏を勧進(かんじん)、建立(こんりゅう)出来たのも肯

(うなず)けるというもの」

すっかり行基僧侶に感服し、心酔してしまった文覚和尚に、十郎と義盛は、刀から手を治め、入座を勧めた。

「まあまあ......気を休めて、こちらに」

頼朝が酒を勧めた。

「先ずは一献! 和尚!」

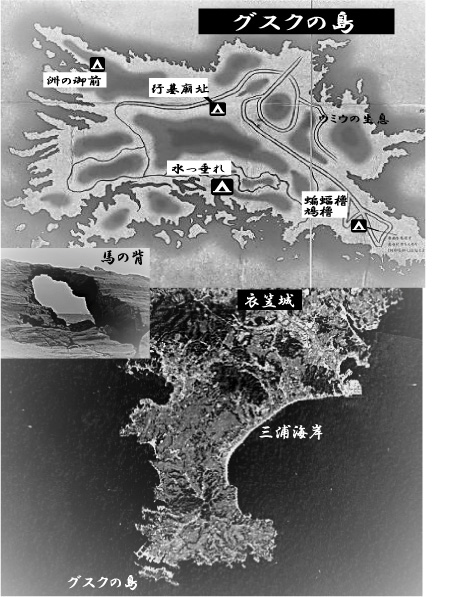

グスクの島

第四章 城(ぐすく)の島

「この島が、長老の言っていた、【城(ぐすく)の島】なのか!」

相模の最南端、半島の突端、三浦を防御するかの様に浮かぶ島、城(ぐすく)。今、正に、頼朝の目の前で、権高(けんだか)で傲岸(ごうがん)に顕在していた。

荒々しい大海を受け止める波飛沫(しぶき)。青々しい笹で覆われた緑の島。雨季に、霧雨が島を包むと、島は壮美艶麗(そうびえんれい)な【利休鼠(ねずみ)】に輝くと云う。

島は、鳥が翼を広げた様にも見えるので、【鳥島(とりしま)】とも呼ばれることがある。

「島には、住人が居ないのですか?」

「島守(しまも)りの一族が数人、住んでいる、と聞いているけど、渡ったことがないから」 義村は面倒臭そうに答えた。

そもそも、この島には近づきたく、なかったらしい。この花暮岸壁に辿り着くには、衣笠城を中心とした城郭近傍(きんぼう)より、南に下り、渓谷に架かった大きな【引橋】を渡り、三浦の岬(みさき)を通らなくては行けない。普段、【引橋】は外してあって、外敵が中に入る事は難しかった。渓谷は大きな外堀となって、岬は天然の城郭を構えていた。岬は三浦の最後の砦なのである。そして、その岬を守るかのように浮かんでいる城(ぐすく)の島は、三浦の陵墓(りょうぼ)とも云われていた。島守りは卑賎(ひせん)とも隠亡(おんぼう)とも云われ、内地の人々とは一切関わる事がなかった。

「さあ、もう納得したのでは。そろそろ戻らないと......」

「それが良い。昨晩の酒も、まだ有るし。景虎殿を起こして飲もう」

マサが義村に加わり、頼朝を急(せ)いた。

昨日の衣笠城での宴会は盛り上がり、そのまま佐原城で、朝まで飲み明かした。潰れた景時や義盛を置いて、義村達は三人、頼朝の希望で、城(ぐすく)の島を見に来ていた。

「しかし......折角、目の前なのだ、渡らない手はないぞ」 と、言って頼朝が手頃な小舟を探し出した。義村とマサも仕方なく小舟を探し回った。

島に着くと、長(おさ)が挨拶に出向いていた。

「お久しゅうございます。義村さま」

「驚いたなー、拙者が分るのか? して、其方は誰なのだ?」

「この島守りの長で、吉兵衛と申します。この度は、源頼朝殿も御一緒とのこと、間違いが起らないように御案内致します」

「それは、忝(かたじけな)い」 ご機嫌な、頼朝であった。

「しかし、我らが島に来ることを、如何して、分かったのか?」

用心深い義村が、吉兵衛に訊ねた。

「この島では、卜(ぼく)や市子(いちこ)を生業(なりわい)にしている者も居ますので、近い将来の事ならば、殆どの者が予知出来ます」

「何だか、妖怪屋敷の様だな」珍しく、マサが憎まれ口を叩いた。

島は小高い平坦な山で出来ていて、中程にそれでも一段と高い山があった。しかし、その麓(ふもと)は木の柵で囲まれていて、入る事が出来なかった。

「何故、柵が張り巡らされているのですか?」

「此処は【御鳥(おとり)様】と呼ばれる、聖域です。立ち入る事は出来ないのです。海人(あま)にとって、海は汚せません。例え、身近の者が亡くなられても、此処で御鳥様によって、天空に連れて行って頂けるのです」

次に頼朝は、不思議な崖に興味を持った。切り立った崖は十間(18メートル)程だが、真下に擂鉢状(すりばちじょう)の穴が掘られている。

「この穴は、何の為にあるのかな?」

「実は一族と云っても、決して善人ばかりだとは、限りません。悪い事をした時は、足に縄を結び、崖の上から落とすのです。我らは【盗人(ぬすっと)落とし】と呼んでいます」

「一族が消滅しない為の智慧だな」

その後、蝙蝠(こうもり)櫓(やぐら)、鳩(はと)櫓(やぐら)と続き、馬ノ背洞門(どうもん)、そして、安房(あわ)を一望出来る島の突端、【洲(す)の御前】と呼ばれる祠(ほこら)に辿り着いた。

「此方の御前は、岩をも噛み砕いたと云われる神ですが、此処に祠を設けたということは、どん詰まりの三浦が、安房に依(よ)って道が開けると云う、教えなのではないでしょうか」長の説明に、頼朝は何かを感じていた。

「義明殿の話では、行基(ぎょうき)聖人の廟が在ると聞いたのですが」

「直ぐ近くです」

一同が続いて歩くと山の中腹で洲の御前とは反対に、安房ではなく、三浦を見据えて廟は建っていた。

「島の何処も、美しく清々しい。対岸で見た時の威圧感は何だったのだろう」

「そう言って頂けると、誠に嬉しく存じます。最後に島の奇跡を、お見せ致しましょう」

「え! 奇跡!」

三人は同時に驚き、嬉しそうに長の後に続いた。其処は行基聖人の廟より近く、岸壁の中程に空いた洞窟だった。

「足元に気を付けて下さい。水で滑りますから」

暫くすると、洞窟の奥から、水の滴(したた)る音がし出した。

「この水は、島の中に在って、一年中枯れる事無く、滴り落ちているのです。行基聖人も大層お気に入りの場所だった、と聞いております。よく墨を磨り、書を認(したた)めていたらしいのです」

「そうか、聖人様が書を......」

そう云うと、頼朝は黙り込んでしまった。

「我々、島守りは此処を、神聖な場所として崇(あが)め、【水垂(みぞった)れ】と呼んでいます」

「そうか、城(ぐすく)の島には随分と神聖な場所があったのだな、大変な誤解をしていた。相済まぬ事をしていた。こんな事なら、もっと早くに来たかったものだ」

何時になく神妙な態度で詫びる義村に、長が説明した。

「城(ぐすく)とは琉球王国の言葉で、城塞(じょうさい)や聖所を意味しますが、中には葬所も意味することがありますから、聖域と葬所は相通じる処があるのでしょう。兎も角、汚れた場所ではありません。ましてや、妖怪や化け物が住んでいる場所では、ありませんよ......ははは......」

長の笑いに、笑えない義村とマサは深々と頭を下げた。

「それでは、そろそろ戻りましょうか? 屋敷でお酒など、用意してあります」

長の歓待に義村とマサは浮足立ったが、それを制して頼朝が懇望(こんもう)した。

「一晩で良い。明朝まで、拙者を此処に居させて欲しいのだが」

「如何したのですか?」

長も義村達も理由が分らず、動揺していた。

「拙者は伊豆に流されてから、十年余りの間、寺に通い、毎日写経をしていたのだが、何も身に付かなかった。此処ならば、何か感じる事があるかも知れない。如何だろう、我儘を聞いては貰えないだろうか?」

真率(しんそつ)で謹直(きんちょく)な態度が好感を持たれ、驚いた事に、長が礼を述べた。

「それは誠に徳のある考えです。さぞや行基聖人も喜ばれる事でしょう。有難う御座います」

長からは許しを得たが、困ったのは、義村とマサだった。今晩は、十郎の佐原城で茶会なのである。しかし、言い出したら聞かない頼朝の性格を知っているだけに、義村は十郎に説明する為、島を後にした。マサはお目付け役として、又、隠れて見張る事になった。

皆が居なくなると、静まり返った洞窟に波の音と水の滴(したた)る音だけが、頼朝の胸に響いた。一間四方程の空間で胡坐(あぐら)を組み、瞑想(めいそう)に耽(ふけ)る事にした。暫くすると何時もの様に、雑念が騒ぎ出す。足元では闇が這い出し、頼朝を誘う。

「お前は、何をやっているのだ? 早く屋敷に戻って、仲間たちと楽しく酒を飲み交わしたらどうだ」

眩(まばゆ)い程の光が、身体を包み、動悸が激しくなる。

「世の中は明るい。お前が何もしなくても命は生まれ、死んでいく。嵐一つ、防げないお前に、雲の流れが変えられるのか? 潮の満ち引きが止められるのか? お前に何が出来るというのだ。森羅万象(しんらばんしょう)、決められた摂理(せつり)で動いているだけなのだぞ。勿論、お前もその小さな一つなのだ」

父義朝と戦った時の古傷が疼(うず)きだす。傷から血が流れ、床を赤く染めた。

「死ぬぞ。此の儘では死ぬぞ。詰まらない人生だと思っているのだろう。父や、源氏一族の仇を討ちたい、と思っているのだろう。どうせ死ぬのなら、今でも同じだ」

岩壁がガサガサ! と動き出した。蜈蚣(むかで)や蚰蜓(げじげじ)、蜘蛛(くも)の仲間だろうが似ていない。より大きく不気味だ。

「噛まれたら痛いぞ。今生(こんじょう)の痛みだぞ。夢を見たらどうだ。大きな海。青い空。緑の草原。咲き誇る草花。愛しい歌声。何も不満などは無い。こんな汚く、暗い洞窟などは引き払って、暖かい座敷に戻ったらどうだ」

頼朝が思いがけず涙を流した処へ、長(おさ)が文机と墨と筆を持って戻って来た。

「大丈夫でしたか? 細やかな食事と酒を、お持ちしましたが、それとも今から、屋敷に来られませんか?」

「有難う御座います。実は、心が弱りかけていました。写経さえ整(ととの)えば、心強い。誘惑にも勝てそうです」

頼朝の精一杯の空元気に、長は微笑みを持って頷(うなず)いた。

長が帰ると、頼朝は暗い洞窟の奥から、洞窟の入口に座を移した。今宵は満月で、洞窟の入口を照らしていた。海も一段と穏やかになり、波も無く、鏡の様に満月を映しだしている。文机で写経の為に墨を磨り、目的を持って始めた行為で心が整う。

文机に向かって正座する事で、徐々に、心が洗われてくる。写経の一文字、一文字が洞窟に消えた。既に、魑魅魍魎(ちみもうりょう)の入り込める隙は無く、洞窟は光に代わり、経と一体化した頼朝を飲み込もうとしていた。

「お前は何者なのだ? 何を仕様としているのだ? 目的が分っているのか? 仲間や一族はいるのか? 意味があるのか?」

「そんな事は、如何でも良い。某(それがし)が、存在を認めているのであるから......」

頼朝は不動であった。力強い清閑(せいかん)が、凛(りん)として目映(まばゆ)かった。

突然、一番鶏が鳴いた。

「夜が明けるのか......」

長く、短かい夜が明ける。どれ程、写経が出来たのだろうか。写経の成果があったのだろうか。帰り支度を始めた頼朝の前に、数人の島民が現れた。

「貴方様が、高名な聖人様ですか?」

「え! それは誤解だ。拙者は旅の武士で、源頼朝と申す者です」

頼朝が言い訳をすると、また別の島民が数人、頼朝を取り囲んだ。

「そんな訳は無い。必ず、貴方様は偉いお人です」

「そうだ、そうだ。夢枕(ゆめまくら)で、はっきりと見た」

「俺もだ......」

皆が騒ぎ出した処へ、長(おさ)の吉兵衛が皆を鎮(しず)めた。

「皆の気持ちは分るが、此の方が困ってしまう。何か、頼み事があるのか?」

「実は清次郎のとこで、今朝潮に乗り、可愛い赤子がうまれたのさ。儀式に則り、水垂(みぞった)れの水汲みと、名前を決めたいのさ。それで、聖人様が居られるなら、是非、儀式をして頂きたいと思ったのさ」

集まっている皆の中を、清次郎が赤子を抱いて、頼朝の前に現れた。

「この子が、今朝生まれた娘です。どうか、幸せを祈って下さい」

そう言うと、赤子を頼朝に渡し、清次郎は皆の列に戻ってしまった。

勿論、頼朝にとって、赤子を抱くのは初めての事だったが、赤子は泣くこともなく始終、頼朝に微笑みかけていた。困ってしまった頼朝は、長に儀式の進行を聞く事にした。

「先ずは、お水汲みです。水垂(みぞった)れの洞窟に入り、枯れる事のない滴(したた)れを数滴、赤子に濡らし、洞窟から出る時に、赤子の名前を伝えるのです」

長が小声で頼朝に教えた。頼朝は冷静だった。赤子を卵の様に、優しく包み抱き、頭を低くして、洞窟の奥に消えた。暫くして、洞窟の奥から、赤子の泣き叫ぶ声が聞こえた、と思うと、洞窟入口に立ち、赤子を高々と持ち上げ、頼朝は、皆に聞こえるように叫んだ。

「この娘の名前は、【小桜】である。春を待ち侘びる、我らの象徴になる娘である」

わー! と云う歓声と拍手が、まだ朝朗(あさぼらけ)の海に響いた。

「如何なっているのだ?」

頼朝を迎えに来た義村が、マサに訊ねた。

「とても良い話だ。俺には説明が出来ない......本当に、良い話だ」

涙ぐみながら話すマサを、不思議がりながら見つめる義村である。

第五章 イサオ

頼朝にとって、佐原城は居心地の良い場所であった。

城主、佐原十郎義連は三浦の若頭、と云った風で、多くの若い三浦武士を纏めていた。十郎の身の丈は六尺余りの身なので、ガッチリとした体格、毛深く、眼光は鋭いが、優しい気配りもあり、頼り概のある人物だった。

折角の持て成しの茶会を台無しにしたにも拘(かかわ)らず、一言も悪態や嫌味を言うのでもなく、寧(むし)ろ、今朝の行いが徳のある行いだ、として、一緒に喜んで貰える。そんな情の深い十郎だった。

不意に、十郎が頼朝を称えた。

「貴殿には人を引き付ける、不思議な力がある。既に拙者を始め、三浦の錚々(そうそう)たる武士達を味方にした。いやー! 立派、立派! 久しぶりに面白い人物に出会う事が出来た」

十郎は皆を中庭に集め、席を設け、女子衆に笛(てき)や箏(そう)を弾かせ、下婢(かひ)や遊び女(め)を侍(はべ)らせ、頼朝を持て成した。

「この様な連日の歓待、拝謝致します」

「何の! 実は、今日お呼びしたのは、貴殿に贈り物がしたかったのじゃ」

「この上、贈り物などと、とんでもない事です」

「いや、貰って頂かねば困るのじゃ。誰か、此処に連れてまいれ!」

入って来た動物は、義村の山羊と見紛(みまが)う程、真っ白な駒であった。

「見事であろう、大陸から取り寄せたのじゃが。本当に要らぬのか?」

十郎は訝(いぶか)りながら、横目で頼朝に訊ねた。

頼朝は動揺していたが、見栄を捨て、正直に答えた。

「いや......欲しい」

「そうか......ははは! ......」

頼朝の脳裏には、父義朝と西方で駆け回った美しい山河が映っていた。

幸せな心温まる日々。伊豆に流されてから、まだ一度も乗馬をしてなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

頼朝の馬に対する憧(あこが)れは大きく、その後、【磨(する)墨(すみ)】や【池(いけ)月(づき)】といった名馬を手にするが、この【白(しろ)駒(こま)】こそが、源氏一族の旗印になったのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「それでは早速、初乗りと行こう。海岸の砂浜まで競うぞ」

十郎の掛け声に、バラバラと数人の三浦武士と十郎、義村が、中庭を抜け出した。景時とマサは留守番となった。

頼朝は白駒に鞍を付けると、直接に中庭から飛び出し、佐原城を後にした。

「早い! 此奴は拙者の考えが分るのか?」

頼朝は、ただ白駒の背に跨(またが)っているだけで、誰よりも早く砂浜に着き、波打ち際を疾走していた。

波飛沫が顔まで濡らし、潮の香りが胸を擽(くすぐ)る。何処までも走って行きたい衝動を抑え、踵(きびす)を返して皆の許へ戻って来た。

戻って来ると、皆が勢揃いで拍手をし、頼朝を迎えた。

「いや、流石だ!」

「恐れ入りました!」

三浦武士達銘銘(めいめい)が、称賛の言葉を掛けた。

「しかし、これでは三浦一族として、海の暴れ者という威名(いめい)が泣くことになる。そこでじゃ。我らの技を見せおうぞ」

「おう!」

鬨(とき)の声と共に、十郎は鐙(あぶみ)を蹴った。波飛沫を上げて疾走する馬の厚総(あつぶさ)が躍る。右手で手綱を、左手には、何時の間にか用意してあった、弣(ゆづか)と鏑矢(かぶらや)を握り締める。的は船頭の帆柱で、帆は畳まれているが、荒波で揺れている。的を狙うにしては、馬が早すぎる。次の瞬間、手綱を離し、鞍(くら)と切付(きりつけ)を股に挟み、踏込(ふんごみ)を力一杯踏み込んで立ち上がった。頼朝が息を呑む。的から十丈(30メートル)程の位置で、弓を一杯に引いて矢を放った......。

矢は真っ直ぐに帆柱に当たり、音を立てて帆柱が折れた。嬉嬉として歓声が上がる。上機嫌で十郎が戻って来た。

「ははは! さあ、次は誰じゃ!」

「拙者が、挑戦致しましょう」

「そうか、よし、よし。義村が名乗りを上げたのか。それでは、お主の的は、あの魚籠(びく)じゃ」

十郎が指差した魚籠は、砂浜に置いてあるが、一尺(30センチ)足らずで、余りにも小さい。一町(100メートル)程離れた場所から、的を狙って走るのだが、的は低く小さい。それでも果敢に義村は鐙(あぶみ)を蹴った。

「では......それ!」

早い。十郎と変わりなく早い。砂浜に何度も馬が足を取られ、落馬しそうになりながら、何とか立ち上がる事が出来た。また、歓声が上がる。 えい! とばかりに矢を放った。矢は魚籠(びく)の胴中(どうなか)に当たった。

一段と大きな歓声が上がった。

「拙者はそんな、ちまちまとした技比べには、興味がござらぬ。まあ、説くと御覧あれ」

そう云い放つと義盛は鐙(あぶみ)を蹴った。砂浜を出て海に入り、膝まで海水に浸けると、漁船に向かって矢を放った。一町(100メートル)程先の海で、五丈(15メートル)程の漁船に五、六人の漁師が漁をしていた。その船壁に矢が当たり、音を立てて船が沈んだ。

「わっはは! どうだ、俺様の力に恐れ入ったか? ......わっははは!」

沈んだ船の漁師たちは慌てて泳ぎ、岸に辿り着こうとしているが、一町は遠いい。頼朝は急ぎ小舟を漕ぎ出し、助けに向かった。

「お前は何を考えているのだ!」

十郎の叱責(しっせき)に、すごすごと戻る義盛であった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三浦一族は海の武士団なので、操船は得意だが、騎馬にも長けていた。

鎌倉時代に書かれた【吾妻鏡(あづまかがみ)】によると、源平合戦の居り【鵯越(ひよどりごえ)の逆落(さかお)とし】を先頭で務めたのが、佐原十郎義連であった。三浦一族は武芸も優れていて、頼朝の前で、流鏑馬(やぶさめ)や犬追物(いぬおいもの)、笠懸(かさがけ)を披露していた。

笠懸(かさがけ)は的に笠を掛けた瞬間芸で、馬を走らせ、的は真横に来た時、初めて確認が取れるもので、その一瞬に矢を当てる、一番難しいとされた騎射(きしゃ)です。

笠懸(かさがけ)は三浦のお家芸として、今日でも毎年、五月の最終日曜日に油壷荒井浜にて、弓術家金子家により披露されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「おーい! 大丈夫か?」

頼朝と一緒に何隻かの船が、義盛の矢により、船から放り出された漁師を助けに来ていた。

「まったく、三浦の悪太郎達が!」

漁師たちは口々、文句を言いながら、小舟に助け上げられていた。

その時、一人の漁師が騒いだ。

「イサオだ!」

漁師が指差す、頼朝の船の下を四丈(10メートル)程の白い魚影が動いた。

「イサオとは、何なのだ? 危険なのか? 如何したら良いのだ?」

頼朝は何が起きているのか、分らなかった。

漁師を助けた船は、急ぎ浜に向かった。

「道具がいるべ......舟板も付けねば......急いでけろ......」

浜では、慌てふためいた多くの女房たちが、喚いたり、走り回っていた。

「イサオだ! イサオが来たぞ!......」

頼朝が浜に着いた頃は、十郎たちも道具を揃えていた。櫂(かい)や櫓(ろ)、竹竿(たけざお)に、鉾(ほこ)や槍(やり)、銛(もり)を付けて、その長さは一丈(3メートル)にもなっていた。

「行くぞ、頼朝殿。これで七浦が潤(うるお)う。皆が喜ぶぞ!」

岩に繋がれていた海蛇船まで走り、各自持ち場に立った。

「頼朝殿。此方にどうぞ!」

海蛇の頭の上に物見板があり、板の周りには金具の柵が張り巡らされていて体が固定出来た。其処へ十郎より誘われ、頼朝は竹銛(もり)を掴んで用意した。

「此処は、結構高いものだな。吃水(きっすい)から一丈(3メートル)はあるのかな」

頼朝は不安が隠し切れない。何と云っても、イサオが何なのか? 未だに分からないでいるからだ。

「大丈夫。我らにお任せあれ。十郎の号令に合わせて頂ければ、イサオなど、物の数ではござらぬ。【今だ!】という号令で、皆が一斉に、鉾(ほこ)や銛(もり)、槍(やり)をイサオの急所に投げ込み、海蛇船を取り囲む多くの漁船も、一斉に銛を投げる。これで然(さ)しものイサオも、観念するじゃろう」 と、頼朝に説明しているそばから、イサオが海蛇船を跨(また)いで跳ね飛び上がった。海蛇船よりも大きなイサオは、太陽を隠し、闇の悪魔の様に見える、白鯨(はくげい)である。

丁度、薄い皮の腹を見せつけているので、銛を投げるのには格好の瞬間だった。頼朝は、十郎の【今(いま)だ!】という号令を、じりじり、として待っていた。

十郎が号令を発した。

「未(ま)だだ!」

痺れを切らしていた頼朝には、【未(ま)だだ!】が【今(いま)だ!】に聞こえた。

急いで竹銛(もり)を力の限りに白鯨の胸に投げ込んだ。竹銛は、見事に命中し、白鯨は苦しんで、海中に潜って逃げようとしている。

慌てたのは十郎で、このままでは船ごと海中に引き摺(ず)り込まれる、と思ったのだろう。竹銛(もり)と海蛇船を繋(つな)いでいる縄を刀で切った。運悪く縄は頼朝の足に絡(から)まってしまい、頼朝は白鯨と共に、海中深く引き摺り込まれてしまった。

この途轍(とてつ)も無い番狂わせに、三浦の面々は呆然とし、何時もは冷厳な十郎さえも、愕然(がくぜん)として色を失っていた。しかし直ぐに気を取り直し、皆に号令した。

「全員、甲板で待機するように、機会は一度限りじゃ。必ず息苦しくなり、イサオは海面に姿を現す。その時だけじゃ。頼むぞ!」

白鯨が海中に消えてから、長い刻が経った。誰の顔にも、諦めの色が見え出した。皆、無口で静まりかえっている。海蛇船の周りには、十隻以上の漁船が取り囲んでいるのに、此処だけは風が止んでいる。

急に漁師が叫んだ。

「浮き上がって来るぞ!」

誰もが身構えた。竹銛(もり)を持つ手が汗ばみ、早鐘の様に胸が鳴り、口が乾く瞬間だ。

ざー! という、大きな波音を起てて、白鯨が皆の目の前で飛び跳ねた。白鯨の腹には頼朝が、自分の投げた銛(もり)に獅噛(しが)み付いている。

「今だ!」

十郎が、皆に聞こえる様に、大きな声で号令を出した。

「そりゃー! ......喰らえ!」

「......これで、如何だ!」

数十本の、竹銛が白鯨の腹に突き刺さった。

流石に武芸誉れ高い三浦一族は、頼朝に怪我させることなく、白鯨を捕獲出来た。海上に腹を出して浮き上がった白鯨に、一番に飛び移ったのは義村だった。

「......ご無事か?」

鱈腹(たらふく)、海水を飲んだ頼朝だが、ニコリ! として叫んだ。

「一番銛(もり)は、我にあり!」

と、そのまま気を失ってしまった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古来より、鯨は相模湾に良く出没していました。三崎にも【鯨塚】があり、桃見寺の脇に在る洞窟の【鯨塚】は有名です。

一時、桃見寺(とうけんじ)に逗留(とうりゅう)していた北原白秋も、【鯨塚】を見たはずですが、残念ながら作品は残っていません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

伊豆に戻って、静養していた頼朝の居に、文覚和尚が見舞いに来た。

「輝かしい武勇伝を聞きましたぞ。四丈(10メートル)もあるイサオを捕獲する為、一人で竹銛を投げ、飛び移り、イサオと海中深く格闘し、遂に仕留めたそうではござらぬか」

「はは......まあな」 頼朝は気弱に笑った。

「武士にとって、命懸けの戦い程、尊いことはござらぬ。流石は頼朝殿、肝の据わった行いではござらぬか」

「はは......まあな」

文覚和尚が自分の事を、何処まで真実を知っているのか? 本当に褒めているのか? 揶揄(からか)っているのか? 不審に思いながら、横に為っていた座敷から抜け出し、頼朝は庭に降りた。

季節は冬を迎えようとしている。小さな池に住み着いた亀も冬支度で、亀を狙う猫の三毛も、すっかり冬の毛が生え揃っている。

「和尚。人は何時迄も無邪気では、居られないのだろうか? ある男が嘆いていた。ほんの出来心で罪を犯し、村八分になった。男は何時も村の中に戻りたかった。又ある男は罪を犯し、島流しになり、島の中に束縛された。男は何時も、何処でも良いから、島の外に出たかった。この見えない壁の外と中では、本当に何方が幸せなのだろうか?」

ごほっ! と、頼朝は一つ咳をした。

「僧侶という者は、寺に入ると、なかなか外には出られんのじゃ。寺に入る事情は、色々なのじゃが、毎日の修業は、皆同じなのじゃ。読経の他は、全て壁に向かっての坐禅じゃな。一尺四方の座布団が狭いか広いかは、悟りの深さに寄与する。悟りとは空(くう)を知る事であり、空(くう)とは己(おのれ)の内にあるのじゃ。島や国、大陸や大海などは、空に比べれば小さい。ましてや、己の前に在る壁など、無いに等しいのじゃ」

「はて、何処ぞで聞いた様な話ではないかな? 確か、三浦の義明公が、同じようなことを言ったような......」

「ははは......、露見(ばれ)もうしたか。流石に、行基(ぎょうき)聖人仕込みの、三浦大介義明公じゃな、ははは......」

「ははは......」

伊豆、蛭ガ小島の郷に、明るい笑い声が響いた。

第六章 吾妻今様(あづまいまよう)一座

久しぶりに、衣笠城が慌ただしかった。頭領、宿将(しゅくしょう)、貴賤(きせん)武士に、登城命令が出ていた。

勿論、十郎や義村も参上していて、頼朝までもが参殿していた。

「各々方、早速の集まり、嬉しく思う」

義明公の挨拶は、何処となく暗く、鷹揚(おうよう)さもなく、何時になく曇(くぐも)った声で、神妙に話し出した。

「実は、義澄(よしずみ)が京より参勤から戻って来たのじゃが、清盛の横暴さは目に余るものがあるらしい。公卿(くげ)の中からも、大分、反感が出て来たらしいのじゃ。其処の処は詳しく、義澄から報告して貰おうと思うてな」

「先月の出来事なのだが、清盛の嫡男(ちゃくなん)、重盛(しげもり)の次男、資盛(すけもり)が侍共三十人ばかりを連れて、鷹狩に行った帰りの出来事なのだ。日が暮れて、急ぎ京に帰る道で、摂政(せっしょう)藤原基房(もとふさ)の参内(さんだい)行列に出くわしたらしい。普通ならば、下馬して、礼をするところなのだが、資盛らは面倒臭がり、知らぬふりで駆け抜けようとした。基房の随身(ずいじん)らは大いに怒り、馬から引き摺り降ろして、恥辱(ちじょく)を加えたらしいのじゃ。資盛らは、六波羅に逃げ帰り、皆に訴えたのだな。これを聞いた清盛は激怒して、後日、参内途中の基房(もとふさ)を襲わせ、随身らを馬より引き摺り降ろし、一人残らず髻(もとどり)を切り払い、牛車や御簾(みす)を壊すなど狼藉(ろうぜき)を働かせたそうらしい。可愛い孫の為とはいい、朝廷でも問題にしているようなのじゃ」

「皆も知っているように、清盛の権力は盤石(ばんじゃく)なのだろう。後白河上皇は、妹上価門院に仕えていた少弁局(こべんのつぼね)を寵(ちょう)愛(あい)し、皇子が生まれると猶子(ゆうし)にした。この少弁局は、清盛の妻、時子(ときこ)の妹で、慈子(しげこ)なのだが、慈子の妹は清盛の次男宗盛(むねもり)に、その下の妹は嫡男重盛(しげもり)の正室になっている。清盛の娘の盛子は関白藤原基実(もとざね)の夫人に、さらには即位した高倉(たかくら)天皇に、娘の徳子(とくこ)を入内(にゅうだい)させようとしている。正に、平家の権力は確固たるものなのじゃ」

義明公の言葉に、十郎が口を添えた。

「まったく、武士道の美徳【武勇、忠節、名誉、信義、無欲、優雅】も有ったものではない。やはり噂のように、清盛の卑賎(ひせん)さが、こうも傲慢に走らしたのですかな?」

「いや、それは違う。清盛の祖父、正盛(まさもり)は白河法皇に取り入り、因幡(いなば)、但馬守(たじまのかみ)に転任し、若狭(わかさ)、丹後(たんご)、備前(びぜん)、讃岐守(さぬきのかみ)を歴任した。若狭も丹後も海航路の要地であるし、備前や讃岐は、瀬戸内海に臨んでいる。国守(こくしゅ)は、その任地で、潤う仕組みになっていた。正盛(まさもり)の任地となった国々は、いずれも、最も利益の多い国だったのじゃな。正盛(まさもり)の子、忠盛(ただもり)も白河、鳥羽上皇に気に入られ、播磨(はりま)、伊勢(いせ)、備前(びぜん)、但馬守(たじまのかみ)を歴任した。また、従五位上相当官の但馬守から、正四位下相当官の刑部卿(ぎょうぶきょう)に任命された。これは、五階級特進で、昇殿も許された。此れまでの、平氏の中でも大出世であって、伝説の高見王(たかみおう)、高望王(たかもちおう)以来のことだった。清盛は忠盛の長男であって、清盛が生まれた時、既に、豪富の家柄だった。白河、鳥羽両朝に信任、寵愛され、常に日の当たる処を歩き、幸福な幼少年時代を送った筈なのじゃ。忠盛が亡くなった時、清盛の官職は安芸守(あきのかみ)だった。瀬戸内海の重要な地であって、清盛は国内外、特に大陸の【宋】との関わりで、膨大な財を掴んだと思うのじゃ」義明の説明に、一同、静まり返ってしまった。

「清盛の身代(しんだい)は、これだけではないのじゃ。任地の国だけでなく、紛争解決に紛れて、多くの国の【荘園】や【公領】を支配し、朝廷の生活を握っている【年貢】を支配しているのじゃ」

堪り兼ねて、頼朝が口をだした。

「朝廷に使える武士に、二大武士団があると聞いていますが、平氏以外に、源氏の優れた武士は居無いのですか?」

「勿論おる。源義家公をおいて、他に【武門の棟梁(とうりょう)】と言わしめた御仁は今だかって現れていない。輝かしい武功、仁徳を持って、【半神的名将】、【八幡殿】と、日の本の武士から仰がれていたのじゃ。勿論、義朝殿も為義殿も立派な武士だった。しかし、武士に拘(こだわ)り過ぎたのかもしれない。知っておるか? 頼朝殿の祖先は清和天皇で、清和源氏の流れを汲んでいるのじゃ。清盛は桓武天皇の流れを汲んでいて、源氏も平氏も同じ天皇家、争う相手ではないのじゃ」

「武士の実情は、少し分りました。して、今日の集まりの要件はなんですか?」

義村が訊ねた。

「そう、それなのだが。少し話が逸(そ)れてしまったが、儂(わし)が言いたいのは、これからの【三浦】の生き方を、皆で話し合いたいと思ったのじゃ」

義明に答えて、義澄が口を開いた。

「儂は平家が盤石ではないと思うのだ。此処へ来て、公卿は悪い噂をしておるし、清盛に束縛されている後白河法皇は、顔では友の様に笑っているが、そろそろ、嫌がらせが始まっている。朝廷から、平家討伐の令旨が出るのも、そう遠い事では、なかろう」

「いやいや、それは言い過ぎじゃ。儂が言いたいのは、単に平家の世といって胡坐をかいているのではなく、先を見る必要がある、という事じゃ」

義明は難しい顔をして、黙ってしまった。

「分りもうした。それでは春になったら、若い者たちで一度、京を始め周辺の国々を見て、調べてきましょう」

機転を利かして、十郎が提案をした。

直ぐに、義村やマサが手を挙げた。

「分った、分った。本当に仲が良いな、お前達は。羨ましいぞ、ははは......」

やっと、何時もの平和な衣笠城に戻った。

「この凛(りん)とした空気の中にあって、此処佐原の城は暖かいな、我が家に帰った様な気持ち良さがあるのは、如何してなのだろう......」

頼朝の清々しい笑顔に、十郎は満足しているようだった。

「何時までも居てください。こうやって、皆と憩えるのが最上の喜びじゃ」

二人の穏やかな時間に、ヤギを撫でていた義村が呟いた。

「しかし、分らないな......あの、悪太郎とまで言われた、驍将(ぎょうしょう)義明公が、何を恐れているのだろう」

「それは、刻(とき)だな!」

突然に、その人物は現れた。

「お、驚いた。......文覚和尚ではないですか」

「突然に、無礼を致す」

「ささ、此方に座して下され。実は、拙者がお招きしたのじゃ」

「いやいや、儂が来たかったのじゃ。頼朝殿も三浦の若い者たちが、集まっていると聞いたのでな......で、如何だった? 衣笠城での評議会は?」

「清盛が凄いということと、朝廷が平家に握られていることと、清盛の横暴が目に余る、ということは分ったけど......で、どうなる訳?」

「ははは......義村殿は、鋭いな。清盛の横暴さは、歳の為せる技だと、儂は思う。此れからは、若い頼朝殿や義村殿の時代なのじゃ。はっきり言って、儂は、源氏も平家も無いと思っておる。同じ天皇の血筋で、同じ武士じゃからな。嫌いなのは公卿であり朝廷じゃ。しかし長い年月をかけて、この日の本を纏めてきた事は、敬服に値する。だからじゃ。朝廷を上手に使って、武士の世を造り、日の本の武士の財産や利益を十分に保護し、民の平和を守るのじゃ」

「全ての武士の、所領安堵(しょりょうあんど)ですか。そんな事が出来るのかな~?」

「儂は、貴殿達だったら、出来ると確信しとる」

「やはり、平家を滅ぼすのですか?」

「それは、何方でも良い。清盛が居なくなれば、自(おの)ずと衰退(すいたい)するであろう。問題は朝廷に信用される事じゃな」

「え! 朝廷も滅ぼして、武士が天皇になる方が良くないですか?」

「その通りなのだが、神格的な天皇の存在意義と仕事内容。取敢えず、日の本を纏めている公卿や貴族の仕事内容を、急に武士だけでやっていけるかだ」

義村と和尚の会話を、ジッと聞いていた頼朝が口を挟んだ。

「思うに、朝廷や公卿の社会は、それなりに動いているのだと思う。やはり、清盛に執って代わり、平家が地頭や受領として、好き勝手にしてきた【荘園】や【公領】を朝廷に返上し、その上で管理を武士に任されたら如何だろう。又、清盛の身代を大きくした【国内外の商売】も、万雑公事(まんぞうくじ)の徴収として武士が管理したら如何だろう」

「いやー! お見事、お見事。正に、その通りじゃな」

此処へ来て、十郎が口を入れた。

「しかし、そうなると、多くの仲間が必要じゃな、一人や二人で出来る仕事ではない」

「その為にも、旅が必要なのではないですか。勿論、京や周辺諸国の現況を知る事は大事なのだが、拙者には会ってみたい兄弟や従弟達がいるのです」

「京の牛若殿や木曽の義仲殿ですな。特に義仲殿の軍団は山賊も交え、既に、一万とも二万とも云われ、信濃の旭将軍として、盛名(せいめい)を馳(は)せているようじゃ」

何時もは、会合で黙って聞いている義盛が、始めて口を訊いた。

「儂も聞いた事があるぞ。女性(にゅしょう)でありながら、大太刀(おおだち)を構え、大力で強弓の武者、巴御前。しかも、容姿は長身で、色白く、髪は長く美しい。是非、御手合わせ願いたいものだ」

「やはりそこか。義盛は女性か力自慢だけじゃな、ははは......」

一同の笑いで、場が寛(くつろ)いだ。

「しかし、我らがゾロゾロと連れて旅していたら、目立ってしょうがないぞ。特に、頼朝殿は敵の渦中(かちゅう)に飛び込む訳だから、用心に越した事はない。何か良い策はないじゃろうか」

「先日、衣笠城で披露した【今様(いまよう)一座】というのは、どうですか? 景時殿が唄を作り、マサと拙者が謡い、頼朝殿が舞う。景時殿と義盛殿が太鼓とお囃子で、一座を白ヤギとミケネコが先導する、といった塩梅です」

「良いじゃないか。一座ならば、何処にでも潜り込めて都合が良い」

「この際、名前も変えましょう。頼朝殿は佐助(さすけ)さん。景時殿は平三(へいぞう)さん。義盛殿は小平太(こへいた)さん。義連殿は十郎で我らはマサとヨシ。で、一座も【吾妻今様一座(あづまいまよういちざ)】が良いかな」

「お見事! やはり義村殿は頭が切れる。なかなか面白そうな旅なので、儂も同行したいのじゃが、儂は一足先に京に行っておる。高雄山神護寺(たかおざんじんごじ)の再興は、儂の宿願なのでな」

「和尚に一つ、お聞きしたい事があったのですが」

頼朝が改まって、帰りかけた文覚和尚に疑問を投げかけた。

「神護寺は確かに和尚にとって因縁(いんねん)のある、お世話になった寺だと思うのですが、しかし寺の存在は仏法であり、今は京周辺で起こる事件や災異をみて、末法(まっぽう)として捉(とら)え、そこから諦観(ていかん)としての浄土への退嬰的(たいえいてき)な生活精神が生まれている、と思うのです。我ら武士は村落に生活の基盤をおいている為、救いを与えて頂けるのは、仏ではなく神であると、根強く意識しています。和尚も強訴(ごうそ)した時に、神輿(みこし)【神】を担ぎ出したのではないですか。これからは、【神国日本】の浸潤(しんじゅん)が、必要なのではないですか?」

「武士にとって、神の御加護を受けるのは、間違っていない。じゃが、仏法(ぶっぽう)は救済の法ではなく、むしろ成仏(じょうぶつ)への法(のり)であり、現世が末法(まっぽう)だからといって逃避して、浄土(じょうど)への救いを求めるものでない。確かに、今迄の伝えられてきた仏の教えは狭かった。誰もが羅漢(らかん)に成れる訳ではなかった。ましてや、解脱や成仏(じょうぶつ)は夢のまた夢だった。しかし此処へ来て門が開かれたのじゃ。全ての民が成仏(じょうぶつ)出来るよう、心の安らぎを与えて頂ける教えが、普及しだしている。儂は思うのじゃ。心の平和があって、民の平和がある。万民の平和があって、国の平和があるのだ、と。仏教の布教(ふきょう)は、儂の天職だと思うておる」

「されば、もう一つ。 聞くところによると、和尚が出家したのは、従兄弟(いとこ)で同僚の渡辺渡(わたなべわたる)殿の妻、袈裟御前(けさごぜん)に横恋慕し、殺してしまったことにあるらしいのですが、真相は如何なのですか?」

「儂は出家し荒行として、滝行を行ってきた。あれは、那智の滝での滝行中、不覚にも現世(げんせ)を離れ、裁きの場で目を覚ましたのじゃ。儂の隣には、渡辺殿と袈裟御前が呼ばれており、連日に渡り、審議される事になったのじゃ。三人三様の、真実は闇深い物で、三人共、現世に存在しないのであるから、はなから、真相は藪の中なのじゃ。儂は釈明するのでも、詫びを入れる訳でもないが、自慢出来るものでもない、と思っておる。儂は日々、修業に励み、仏に近づこうと精進(しょうじん)する、のみなのじゃ。」

文覚和尚は、深々く頭を下げ、手を合わせると足早に席を立ち去った。

第七章 巴御前

第七章 巴御前(ともえごぜん)

伊豆の海岸では頼朝が一人、旅連れの面々を待っていた。辺りは既に薄暗くなり始めている。

河津桜が咲き誇り、随所で莚(むしろ)を広げ、宴が始まっている。枝桜を扇子に見立てて、謡う者、舞う者、囃す者。桜の花びらがハラハラと、足下を埋め尽くす。頼朝の髷(まげ)にも、数枚の花びらが付いたので、払おうとすると。

「無粋(ぶすい)なことは、およしなさいな!」 と、近くの莚(むしろ)から声がかかり酒に誘われた。

「こんなに妖艶で魅惑的な黄昏(たそがれ)に、桜を独りで見ているなんて......桜は人の気を狂わせます......無事でいたいのならば、やはりお酒でしょう」

「ささ! 飲みましょう。酒を!」

数人の気の良い村民が、見ず知らずの頼朝を持て成してくれる。この世は、まだまだ捨てたものでは無い、と思った。

「よし、拙者が舞おう!」と、頼朝がほろ酔い加減で伸び上がり、枝桜を拾い、着物の襟に立て、一回りしながら扇子を広げた。隙のない足捌(あしさば)きで一歩、踏み出した時、謡いが入った。景時の今様(いまよう)である。

女形になったマサとの掛け合い舞踊。何時の間にか義盛も太鼓を叩き出した。そして義村の口上である。

「東西、とうざい! 我らは、吾妻今様一座であ~る。今宵の桜の宴に、浮かれ出た者であ~る。ささ! 本日はお披露目なので、もそっと近くで、存分に、お楽しみあ~れ!」

ヨシと小平太の太鼓とお囃子に、白ヤギやミケネコまでもが躍り出て来た。其処彼処(そこかしこ)で莚を敷き、盛宴の最中だった誰もが今様一座の周りに集まり、手拍子で囃子始めた。夜桜宴会は続き、人々の歓声が何時までも響き渡っている。桜花饗宴(おうかきょうえん)は、まだまだ終わらないのである。

次の朝早く、伊豆を出港した海蛇船(うみへびせん)は一路、尾張(おわり)に向かった。船が作る白波を被(かぶ)り乍(なが)ら、何処までもカモメたちが追いて来る。

「吾妻今様一座の旗揚げ公演も大盛況だったのでは、ないですか?」

「既に息が合っていて、確かに、......気持ちが良かったな。あとは......」

朝靄(あさもや)の中に陽が昇り始め、海蛇船の頭から頼朝たちに風が流れた。

「佐殿は義仲殿に、対面されているのか......」聞くとはなしに、十郎が呟いた。

「いえ、噂を聞いたのも、つい最近の事でして......なかなか頼もしいらしいので、一度、是非会ってみたかったのです」

「そうか......そうだったのか......」

海蛇船の正面に富士山が現れ、マサと義村がはしゃぎ出した。

「海から臨む駿河(するが)は美しい。霊峰と呼ばれる神秘性と荘厳な富士は、正(まさ)しく日の本の宝だと思います」

「そうだな......やはり、三浦から臨む富士......一味ちがうかな......」

ついに、痺れを切らして、頼朝が訊ねた。

「十郎殿は何か悩まれておられるのか? 先程から、どうも上(うわ)の空で話されているご様子ですが」

頼朝の剣幕に、十郎は、気を取り直して釈明し出した。

「いや、済まぬこと事をした。木曽までの道を考えていたのじゃ」

「尾張から入るのでは、ないのですか?」

「近いと云えば、駿河(するが)から入って信濃(しなの)に抜けるのが一番なのじゃ。しかし、信濃は日の本でも有数な高峰(こうほう)が連なり、山慣れした樵(きこり)でも、その山脈を越えるのは難儀らしい。木曽は、その山脈に囲まれている、というのじゃな。我らは所詮、三浦の河童(かっぱ)じゃ。山どころか陸も得意ではないのじゃ」

「それは御謙遜でしょう。先日の馬術は素晴らしいものでした」

「それは、お褒めの言葉だが、その馬もこの狭い海蛇船には載せられず、置いて来てしまった。歩いては到底、山越えなど出来ないのじゃ」

「そうなると、川を上るのですか?」

「そうさな......一番大きな川は天竜川で、近くの遠江(とおとうみ)から上れるのだが、幾つかの問題がある。時期にも因(よ)るのだが、暴れ川と云われる程に、川の流れが速くなり、とても船では上れない。上れたとしても嶽(たけ)を隔てて、木曽の反対側に出てしまう。嶽の麓(ふもと)、飯田から歩くとしても数里あるのじゃ」

「そうなると、やはり木曽川ですか」

「かなりの遠回りになるのだが、やはり尾張(おわり)から木曽川で上っていくしかないか。木曽川は天竜川などと違って上って行くと川幅が狭まり、海蛇船では直ぐに動けなくなってしまう。川沿いを歩くと、結構な道のりなのじゃ」

十郎と頼朝が考え込んでしまった中を、義村が割り込んで来た。

「大丈夫ですよ。マサと一緒に新作を積み込みましたから」

「何だ。聞いてないぞ!」

「明日には尾張から木曽川に入ります。海蛇船の錨(いかり)を下ろしたら、お披露目しますので、どうぞ、お楽しみあれ......ははは」

義村とマサが、楽し気に笑い出した。

次の日、数多くの商船で賑わっている三河湾を横目に見て、海蛇船は尾張より、木曽川に突き進んで行った。河口は思っていたより広く、清流で、至る所に瀞(とろ)ができている。皆で力を合わせ、頑張って櫂(かい)を漕ぎ進んだ。

しかし尾張(おわり)から美濃(みのう)に入ったころから、川幅も狭く浅瀬になってしまった。

「そろそろ海蛇船では、これ以上、無理だな」

そう告げると、十郎は汀(みぎわ)に船を寄せると、錨(いかり)を下ろした。

「それでは、我らにお任せあれ」

義村とマサが海蛇船から、獣の皮で誂(あつら)えた敷物を数枚と、細い鉄らしき物で編んだ、大きな鳥籠(とりかご)の様な【びんどう】を三台、葦辺(あしべ)に出して、敷き革を【びんどう】に張り込むと、細長い小舟が三隻、出来上がった。

「これは、二人ずつで乗れる小舟です。これならば、川幅が狭くても浅瀬でも進むことが出来る筈です」

「おお! ......おお!」一同、感心の表情で肯(うなず)いた。

「これは面白いぞ。我らでも乗れるのか?」

図体の大きい義盛と景時が、首を突っ込んでくる。

少し窮屈ではあるが、義盛と景時は乗り込むことが出来た。

「しかし、この櫂(かい)は短く、両端に箆(へら)が付いているが、どうやって使うのだ?」

「そこが、新しい工夫なのです。ま、取敢えず、どう漕いでも良いのですが、コツは二人の気が合うかどうかです」

「よし、やってみるか?」

景時が前に、義盛が後ろに乗り込んだのだが、二人で争うように漕ぐものだから、二本の櫂が当たり、船はなかなか思うように進まない。

「これで、本当に進むのか? 義村、手本を見せてみろ!」

「分りました。お見せしましょう。マサ、前の席に座れ。......行くぞ!」

義村とマサの息はピッタリと合い、二本の櫂で勢い良く水を漕ぎ、小舟は岩を避け、瞬(またた)く間に川を上って行った。

「それでは、我々も漕いでみるか」

頼朝と十郎が乗り込み、義村とマサの後を追った。義盛と景時は、まだ擦った揉んだしている。

「拙者が漕ぐから、慣れるまで、義盛殿は舵を執ってくれ」

どうにか三隻の小舟は木曽川を上り始めた。皮張りの小舟は軽いので、漕げない場所は二人で担いで歩く。

木曽川は美しい渓流が何処までも続き、途中、瀑布や早瀬などないお陰で、

夕刻までには木曽に着くことが出来た。

「此処は、なんて絶景なのだ。川の中に幾つもの大きな屏風(びょうぶ)や、獅子や亀、釜の岩が立ち並んでいる。その中央に在る床岩はまるで仙人の住処(すみか)の様だ」

「本当に。自然に出来た、仙人の庭園ではないだろうか」

皆は口々に、その景色を見て、驚嘆の声を発した。

「今宵は、此処で休もう」

十郎の提案に、各自が好きな岩を見つけ、寝床とした。そこへ、何処からともなく老人が現れ、村の言い伝えを語り始めた。

「昔、子供から亀を助けた善良な漁師が竜宮城に招待され、歓待を受け、帰り際にお土産として玉手箱を乙姫様から頂き、此処、寝覚めの床で玉手箱を開けたそうな。もし此処、寝覚めの床で休まれるのであれば、明朝目覚めたら、一時代過ぎているかも知れませんぞ」 と、静かに語り、消えてしまった。

「ははは......三浦の岬も、竜宮城だ、桃源郷(とうげんきょう)だと、良く人に云われる。してみると、我々は浦島太郎なのではないか......ははは」

義盛の笑い声が屏風岩に響き、渓谷(けいこく)の隅々に木霊(こだま)した。

次の朝も天気が良く、まだ日が当たり出して間もない渓谷は、両岸の木漏れ日がキラキラと輝き、水辺の反射と相俟って眩しく華やいでいる。

寝覚めの床で休んでいた頼朝が、ゆっくりと目を開けた先に、甲冑(かっちゅう)を着込んだ無頼が立っていた。

「お前たちは、何なんだ? 此処が何処か、分ってんのか!」

「極楽の庭園とか?」義盛の茶化(ちゃか)しに、より激怒して無頼が喚いた。

「よく聞けよ! 此処は泣く子も黙る木曽の山奥よ! 村人だって寄り付かねえのに、なに呑気(のんき)に寝ていやがるんだ~?」

いつの間にか無頼たち数十人に取り囲まれて、頼朝達は詰問されていた。

「大体、何を着てんだ? 魚の網みていなやつを。どうも可笑しいな。此奴等、成敗しとくか」

「まあまあ! 儂等は旅の一座で、頭(かしら)に会いに来たのさ。怪しい者なんかではないって」 十郎が機転を利かして、話に割り込んだ。

「お頭(かしら)を知っているのか? ......本当に?」

暫く無頼たちが協議し、頭を知っているなら頭の処へ連れて行こう、という事になり、頼朝達六人は無頼の後に従った。草深い道なき道を、数刻は皆、黙々と歩いていたが、義盛は、遂に我慢できずに喚きだした。

「儂は、サルではないのだ! 何処まで歩かせるのだ! 馬はどうした?」

その場で、ドカッと座ってしまった。

「生意気な奴だな! 懲らしめてやっても、いいんだぞ!」

また、バラバラと無頼達が取り囲んだ。

「......おお、とも!」義盛と景時までもが、応戦しようとする。

「まあまあ......儂等は、相模の海河童(うみがっぱ)と言われ、山どころか街道を歩くのも下手なもので、......少し休ませて貰えないだろうか?」

十郎の詫びに、無頼達も休もうと云うことになった。驚いた事に用意周到な義村とマサは、白ヤギの背中から酒を出し、無頼達にも注いで回る。

「......気が利くじゃねぇか。......うめーぞ、この酒は......」

無頼達は、上機嫌である。場が和らいだ処で、十郎が義村に耳打ちした。

「大丈夫じゃろうな、帰りの小舟は」

「勿論です。寝る前に藪の中に隠したので、あの場所に戻れれば、良いのです」

「そうか、流石じゃ! 偉いぞ!」

「......何を、コソコソ話しているのだ。もう、酒は無いのか?」

十郎の密談に気付いた無頼が叫んだ。

「はいはい。大丈夫ですよ! まだ有りますからね!」

義村が酒を取りに、行こうとした時、近くで馬の嘶(いなな)きが聞こえた。

「なんだ、馬が居るではないか」

義盛の呟きを無視して、無頼達が慌てだした。

「頭だ! 頭が戻って来たぞ!」

盃を投げ捨て、無頼達は刀や槍を手に持ち、頼朝達六人を中央に集めて座らせ、頭が現れるのを待った。

軈(やが)て緋色(ひいろ)の甲冑(かっちゅう)が林間に隠顕(いんけん)し出し、瞬(またた)く間に目睫(もくしょう)と迫った。不遜(ふそん)な態度で威圧的な雰囲気を醸(かも)し出す、この女傑こそ無頼達の頭で、噂の巴御前(ともえごぜん)、その女性(ひと)だ、と頼朝達は確信していた。

「......で、誰なのだ? この者達は」巴の静かな誰何(すいか)に、無頼達は驚くほど萎縮(いしゅく)して、顔を引き攣りながら答えた。

「お頭を知っている、と言うので......、お頭の知り合いじゃ、ないんで?」

巴はゆっくりと馬から降りると、頼朝達を見回した。

「......ちょっとした誤解があるみたいじゃ。儂らは木曽の義仲公が、てっきりお頭だと思っていたのでな」 十郎が慌てて、言い訳をした。

「ほう! お館(やかた)様の知り合いなのか?」

巴は疑念の目を、頼朝に向けた。

「拙者は、源頼朝(みなもとのよりとも)と申す。義仲(よしなか)氏とは、従兄弟(いとこ)関係の筈なのだが......」

「......源頼朝様?」

多くの無頼達は、少なからず驚きを隠せなかった。

「そうか、分った。それでは、私くしが直に、お連れいたそう。付いてまいれ!」

巴御前を先頭に、無頼達と頼朝達がゾロゾロと、木曽の山中を歩き始めた。

「おいおい、また、歩くのか!」

義盛の呟きに、誰もが無視して行進している。

「太ったの! やはり歩くのは難渋(なんじゅう)か? ......何故、私くしだけが馬に跨っていると思うか?」

巴は端然とした姿勢を崩すことなく、正面をじっと見つめて静かに訊いた。

「それは......貴方が頭で、この辺りでは偉いからではないですか」

「その通り。私くしは、木曽一万とも二万とも云われる軍団を束ねているからで、その勤め上、毒蛇に噛まれたり、毒草に触れられぬのだ」

「とか言って。ただ楽をしたかったのでは?」

その言葉に巴は馬を止め、静かに馬から降りると、初めて義盛を見詰めた。

「あい分った。どちらに価値があるのか勝負しようではないか」

成り行きに驚いた十郎と頼朝が、巴と義盛の間に割り込んだ。

「なに、馬鹿な事を始めたのじゃ。今は頼朝殿が義仲公に会おう、としている処なのだぞ」

「その通りです。争っている場合ではないのです」

十郎達は説得するが、その掴まれた腕を払って義盛が嘆願した。

「すまない十郎。巴御前との勝負は念願の夢なのだ。後生だから、儂の我儘を聞いてほしい」

三人が三様に、お互いの心中を理解しようとし、言葉にならない刻(とき)が過ぎた。

「もう良いのではないか。武士は一度吐いた唾を二度と飲み込めないのです。さあ、潔(いさぎよ)く戦いましょうぞ!」

巴は、持っていた槍を二度三度、大きく振り回し、りゅうりゅうと扱(しご)くと、

義盛目掛けて構えて見せる。

「おおとも。それでは、参るぞ!」

義盛は武者震いをすると、傍(そば)に落ちていた太めの枝を手にし、巴に向かった。巴の槍は鞘(さや)が付いたままなので、十郎達は勝負を見守る事にした。

巨体の義盛が、力一杯の面を打ち込んだ。普通の武者ならば、受け手は折れ、顔面が割れる処なのだが、巴は見事に胴金で受け、黒曜石(こくようせき)の念珠(ねんじゅ)で出来ている手搦(てから)みの緒を義盛の目に打つけた。義盛は目が眩(くら)み、闇雲(やみくも)に左右の横面を打ち続けた。巴は義盛の迫力に後退りをしながらも、冷静に間合いを取りながら、流麗(りゅうれい)な身の熟(こな)しで義盛の剣を避けている。それはまるで、幽邃境(ゆうすいきょう)に誘われるような舞であった。巴は義盛の息が上がった処を見定めて、避(よ)けた柄(つか)の手を持ち替えて、石突(いしづき)で義盛の胴中を強(したた)かに突いた。然しもの義盛も腹を抑えて蹲(うずくま)る。

「......まいった! ......見事だ。流石は巴御前だ......」

義盛が手を付いて降参した処へ、巴が近づき賛美した。

「......貴殿も、立派です。最初の一撃で、大刀打(だいとうだ)は罅(ひび)が入り、蕪巻(かぶらまき)も解けました。後、数撃で、私くしの槍は折れたことでしょう。お見事です」

戦いを見守った全員が拍手し、両者を褒め称えた。

行進の途中、何度か無頼の群れが合流し、木曽の館に着いた頃は、五百人以上の軍団に膨れ上がっていた。

「巴ではないか。本日は随分とお供がいるようだが」

館の入口で今井四郎兼平(いまいしろうかねひら)が出迎えた。

「義仲(よしなか)様は、お帰りか?」

「直に戻ると思うが、何か用か?」

「義仲様の従兄弟(いとこ)だと云う、源頼朝殿をお連れしたのです」

兼平は巴の後ろに控えた六人を見ると、此処で暫く待っている様に言って、館の中に消えた。

義仲の屋敷は小高い山の中腹で、開かれた場所に建てられ、館の前には広大な、原っぱや幾つもの田畑が在り、山の上には八幡神社が祭られている。巴は引き連れて来た軍団を、その原っぱで休息を取らせようとしていた。

程無くして今井四郎兼平は樋口次郎兼光(ひぐちじろうかねみつ)、根井行親(ねのいゆきちか)、楯親忠(たてちかたたり)、所謂、木曽四天王が現れた。

「先程は源氏の頭領とは知らず、御無礼した。お館様も間も無く戻られるので、大したお持て成しも出来ませんが、どうぞ、奥へお入り下され」

木曽四天王は礼を尽くし、頼朝達を案内する。巴御前も、その後へと続く。

山里の木曽山中では、この様な館が城であり、政(まつりごと)も行われ、柱石(ちゅうせき)や重鎮(じゅうちん)も常に詰めている。館の奥には接見の座敷や、宴会の座敷等も在り、この短い間に持て成しの膳が用意されていた。

そこへ義仲の帰還が知らされ、慌ただしい足音と共に、木曽義仲が現れた。

「......そうか、頼朝殿か! 会いたかったぞ!」

嬉しそうに、義仲が頼朝の腕を掴む。

「ははは......やはり京育ちは、品が良いな! 我ら田舎侍とは違って、垢抜(あかぬ)けているではないか。どうだ? 兼平! ははは......」

義仲が頼朝達を膳に着け、酒を勧めた。

「木曽は山奥の田舎暮らしで、大した物はござらぬが、酒だけは自慢出来るのだ。ささ!一献(いっこん)......そうだ、巴! 原っぱの奴等にも、酒を振舞ってやれ!」

「......ははー!」早速、巴は座敷を離れる。

「驚いただろう? 巴御前には」

義仲は酒を注ぎながら、頼朝を笑顔で見つめた。

「先程、我らの一番の暴れ者、義盛が一撃で倒されました」

「そうか、そうか! ......ははは」 義仲は満悦し、頼朝の肩を叩く。

「巴はな、兼光、兼平、そして儂と、男兄弟として育てられ、何時しか、武芸の達人になってしまい、此処にいる誰よりも強い女子になってしまったのだ」

「こんな御時世ですから、頼もしい兄弟では、ありませんか」

「そう言って頂けると、ありがたい。......ところで、先程の義盛氏他の方々は、やはり源氏の方々か?」

「いえ違います。父、義朝と戦って頂いた三浦氏の面々です」

「そういえば、相模に強い豪族が居るとは聞いていた。......三浦一族なのか!」

賑やかに宴は盛り上がり始めたが、義盛は館を抜け出し、原っぱの巴御前を探していた。原っぱの中央では、大きな焚火(たきび)が焚(た)かれ、その前に一段と大きな集団があり、その中心に巴御前が静かに、周りの賊たちの自慢話を聞いていた。

「此処に、居(お)られたか。探しましたぞ!」

無作法な義盛の急な出現に、賊たちの敵意を抑えて、巴が訊ねた。

「宴会は如何したのですか?」

「いや、宴会には、直ぐにもどるが、実は......だな......それなのだが......」

照れながら義盛は、巴御前の隣を強引に空け、ドカッと座った。

「何でしょうか?」巴御前は、静かに尋ねた。

「巴御前に渡したい物があってな......此れなのだが......」

義盛は、袂(たもと)をモゾモゾと探し回り、中から漆黒(しっこく)の胴金と翡翠(ひすい)の念珠(ねんじゅ)を差し出した。

「これは、我が一族伝来の技法で作らした、何処のよりも、強くて軽い銅金なので、是非、巴御前に使って貰いたいのだ。そして、この翡翠(ひすい)は、神器、勾玉(まがたま)と同じ硬玉(こうぎょく)で、古来より護符や魔除けとして使われてきた、とても硬い石なので、手搦(てから)みの緒に、使って貰えないだろうか?」

「よくお分かりになりましたね。、確かに胴金も罅(ひび)が入り、念珠の粒は、幾つか割れました」 初めて、巴御前が笑みを浮かべた。

「いやー、紛(まぐ)れなのだ! 作意などは御座らぬ」

大きな図体の義盛が、子供の様に縮籠り、恥じらっている。

その様子を、義村とマサが盗み見していた。

「よく言うね、三浦を出る時から、如何したら巴御前に贈り物が出来るだろう、とそればかり考えていたくせに」

「いいんじゃーないかな、力比べだけの義盛さんが、初めての岡惚れなのさ」

「本当に、あの締まりのない顔には、呆れるね。......マサ、宴会に戻るか」

「そうだよ、幸せな二人は、ほっておくさ......」

屋敷内に戻ると、宴会は続いていた。

「いやー、今宵は、本当に楽しい」

すっかり、打ち解けた頼朝と義仲だった。

「ところで、先程話していた、三浦の秘術とは如何なものだ?」

「例えばこの着物です」

「そういえば、貴殿らは皆して同じ、魚の網を着ているな」

「ま、御覧あれ!」

頼朝は脇腹に挿していた小刀を抜くと、自身の腹を切った。義仲は驚いたが、頼朝の腹は金属の擦れる音だけで、血も出ずに無事なのである。

「これも、三浦一族の秘術の一つです」

頼朝の驚いた行動は、一時、座敷中が驚き、静まり返ってしまったのだが、義仲の拍手喝采に、宴は又盛り上がり始めた。

頼朝は、尚も三浦一族を称賛した。

「この様に三浦一族は黒金も油も海も熟知していて、味方であれば、この上もなく頼もしい仲間なのです」

「戦になれば、敵にしたくは無いな......ははは!」

頼朝にとって、第一の目的だった木曽義仲との同盟は、大成功に終わったのである。

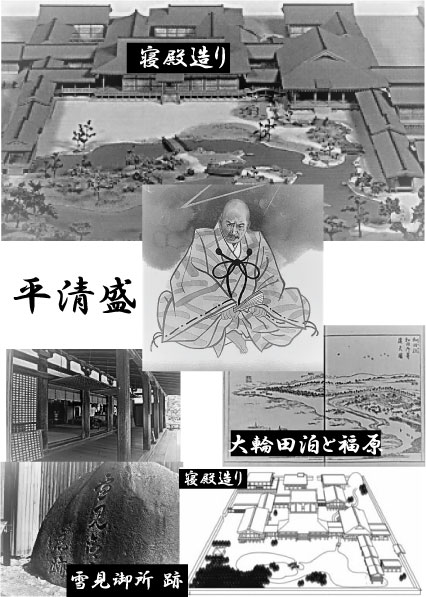

第八章 平清盛

第八章 平清盛(たいらのきよもり)

帰路は木曽の川下りで、三隻は争って海蛇船まで戻って来た。海蛇船が見え出した頃、義盛が嘯(うそぶ)く。

「もう少し川下りがしたかったぞ......やっと、漕ぎ方の要領が分ったからな」

「その割には、殿(しんがり)ですね......」

義村の皮肉に、一徹な義盛が奮い立った。

「勝負は最後まで分からないぞ! 義村! よくよく、その眼(まなこ)で見定めよ!」

そう言うと、義盛が我武者羅(がむしゃら)に漕ぐものだから、同乗していた景時は着物をぐっしょり! と濡らしている。

二隻の小舟は舳先(へさき)を争いながら、海蛇船に向かっていった。

「遂に、勝ったぞ! 景時殿、我らが勝ちもうしたぞ。......ははは、どうだ、義村! 参ったか!」

びっしょり! 濡れた二人を冷ややかに見つめ、海蛇船に着いた義村が呟く。

「はいはい、恐れ入りました。義盛殿は立派です。......」

「分った、分った。二人とも、いい大人なのだから。程々が良いじゃろう」

最後に着いた十郎が、二人の仲裁に入った。

その時、海蛇船の中から、見覚えのない輩(やから)が現れる。

「......やっとの、御帰還かー!」

義盛が身構えた。

「何だ! お主は。何で、勝手に船の中に居るのだ?」

十郎が慌てて、割って入る。

「久しぶりじゃな、定ではないか」

「十郎、達者でいたか? ははは......丁度、尾張に商いで来ていた処、港の噂で、海蛇が居る、というので、此れは三浦の族(やから)が来ているな、と思ったのさ。来てみたら、蛻(もぬけ)の殻(から)で不用心なので、留守番をしていたんだが、何か!」

若い賊は、褌(ふんどし)に毛皮を巻き付けているだけで、日焼けした身体には、筋肉と傷が見る者を、嫌が上にも威圧していた。

「そうか、元気にしていたか? ......そうだ、皆は、初めてじゃな。紹介しとこう。此奴は、瀬戸内で暴れている海賊の頭で、定(さだ)じゃ」

十郎は皆に紹介すると、海蛇船の中へ案内し、酒と肴(さかな)を出し、此れまでの経緯を話し出した。

「そうか、木曽も面白そうな処だな。木曽義仲に巴御前か。山賊に海賊が連合したら、面白いだろうな」

「そうじゃ。京にいる、乙(おつ)に澄ました公卿達に、一泡(ひとあわ)吹かして観たくはないか!」

「面白そうだな......そうだ、京へ行くなら、福原(ふくはら)に寄るべきだ。今、福原には、面白い御仁がいるぞ。元々は貴族なのだが、隠居して、港を造ったり日の本の海賊を集めようとしたり、噂では、上皇に遷都(せんと)を提案したらしいのさ。京にも館はあるらしいのだが、今は病に臥せっていているから、是非、福原に寄ってみてくれ」

「面白そうじゃな、我々は今回、吾妻今様一座と称して旅をしている。出来れば、その、お方の屋敷で公演を打ちたいと思うのじゃが。定、悪いが先に福原に行って、網元に繋いどいて貰えないか?」

「分った。任しとけ」

「よし、今宵は飲み明かすか......ははは」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

定とは村上国定の子、芸予(げいよ)諸島を本拠地に暴れた海賊で、越智(おち)大島に居住し、伊予村上(いよむらかみ)水軍の統領になる。

福原は、現在の神戸である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

海蛇船は夜に木曽川を下り、尾張、伊勢志摩を巡り、紀伊の沿岸を航行していた。

「はて? 随分珍しい組み合わせではないですか? 何を話しているのだ、マサと義盛殿は」

義村の疑問は、船内全員の疑問でもあり、誰もが耳を欹(そばだ)てている。

「いやー、マサには感謝しているぞ......何といっても、儂は女子(おなご)と付き合ったことがないのでな、如何したら贈り物が渡せるのか、考えも及ばなかった」

「大した事ではないさ。それより、流石だ。槍を折らない程度に、胴金を傷つけるなんて技、義盛殿だから出来る事です。特に黒曜石(こくようせき)を幾粒か割って、代わりに翡翠(ひすい)の念珠(ねんじゅ)を贈るなんて、見事な芸当だ」

「本当に、感謝、感謝だ。あの翡翠は伝来の家宝でな、どうしても巴御前に贈りたかった......マサの筋書きが有ったればこそだ」

「巴御前も、喜ばれたよね。しかし素敵な方だ。女(おんな)伊達(だて)らに、あれ程強く、美しく、野党を数多く纏めて、義仲公も一目置く、惚れ惚れするさ」

「だめだぞ、マサ! 巴御前は、拙者が惚れたのだぞ!」

「分ってるさ......ははは」

「そこで、これは礼の印だ、食べてくれ」

義盛は竹籠から甑(こしき)を取り出し、マサに勧める。

「これはな、【どどめせ】と言ってな、魚や茸、野菜を載せた炊き込み御飯に、濁り酒を混ぜた食べ物で、癖になる旨さだぞ」

マサはツーンと、鼻につく酢っぱみに、鼻を摘まんで食べてみた。

「うん、美味(うま)い!」

「そうだろう、そうだろう。マサに対する感謝の形だ。沢山(たくさん)、食え!」

義盛は、嬉しそうに酒を注ぎ、【どどめせ】を勧めた。

「ところで、マサは三浦育ちだな?」

「そうさ?」

「それでは我ら三浦一族の事を、良く知っているのだな?」

「勿論さ。相模といわず、日の本一強い武士(もののふ)さ」

「そうか、そうか。まあ飲め、【どどめせ】も食え。......そうか、そうか」

義盛は機嫌良く、酒を注いだ。

「それでだ。......一族の誰が一番強いと思うか?」

「そうさねー、やはり......義明公かな。何といっても、悪狐を那須まで追っ駆けて、退治した話は、相模中で評判さ」

「そ、そうか。そうだよな。頭領なのだから、強いよな......それでは、次に強いのは誰だ?」 義盛は、又酒を注ぐ。

「そうさねー、荒次郎と呼ばれ、京では評判の暴れ者、義澄公かな?」

「叔父貴(おじき)か......確かに昔は強かったのだろうな......しかし、もっと若くて強い武士がいるだろう?」

「あ~、いた。いました」

「そうだろう、そうだろう。もっと【どどめせ】も食え」

義盛は嬉しそうに酒を注ぐ。

「申し訳ない、忘れていたさ。頭も良く、腕も達、皆から慕われている......」

「そうだ、そやつは誰だ?」

「十郎こと、佐原十郎義連さ」

期待しただけに、ガックリと肩を落として義盛が呟いた。

「彼奴(きゃつ)か。十郎は人当りが良いからな。頼りにもなるし、人気者だよな」

「あっ! 思い出した。もう一人、強い若武者がいた、いた」

「やっと思い出したか。そやつの名前は、誰だ?」

「三浦義村さ」

「マサの奴、儂を、揶揄(からか)っているな!」

遂に痺(しび)れを切らした義盛が、真っ赤に怒って立ち上がった。しかし、それよりも早くマサが逃げる。

「ははは......」

マサはすばしっこく、狭い海蛇船の中を笑いながら逃げ回る。船上、皆が笑いながら、二人の追い駆けっこを観戦していた。

「ははは......ははは......」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その後、木曽義仲が京を抑えるが、義経に追われ、粟津(あわづ)で討たれる。巴御前は、鎌倉に落ち延び、和田義盛の妻になったと云われている。

巴御前の墓は、横須賀に現存している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次の日、海蛇船は福原に着いてはいるが、上陸出来ないでいた。というのも、湾内は、ビッシリと小舟で埋め尽くされ、如何にも身動きが取れなくなってしまっていた。

「何なのだ、この舟たちは!」 気の短い義盛が喚(わめ)く。

「......物凄い数ですね。それも皆、同じ様な大きさだし、何をしているのかな? ちょっと、調べてきますから」 と言って、マサと義村は小舟に飛び移りながら、消えて行ってしまった。

数刻の後、二人が帰って来て、皆に報告する。

「この舟たちは、(ハシケ)と言って、沖に停泊している大きな宋船から、荷物を降ろす役目をしているらしく、それが結構良い仕事になるので、近くの舟が、これだけ集まっているのです」

「しかし、船から荷物を降ろすだけなら、これ程の数はいらぬだろう」

「それが、宋船は毎日の様に現れ、仕事が切れることが無く、余りの忙しさに、何月も上陸出来ず、船の上で生活している者もいるそうです」

「(エブネ){船上生活者}か。話には聞いていたが、これ程とはな......」

暫く考えていた十郎の目が光り、策を披露した。

「これしかないな。我らは吾妻今様一座であるから、(ネカタ)の本分を披露し、沖仲の頭に(ネカタ)の仕事を頂こうと思うのじゃ」

話が分からない義盛や頼朝ではあったが、十郎の策に賛同することにした。

「それでは近くの(ウロ){小舟の行商人}に頼んで、沖仲の頭に話を付けてもらおう」

数刻が過ぎ、真っ黒に日焼けた貫禄のある男が、先回りして福原に着いて居た定に連れられ現れた。

「お前たちなのか? (ネカタ)が出来る、と云う族(やから)は?」

凄みのある【ドス声】で、頼朝達を威圧した。

「我らは吾妻今様一座で、唄と舞が自慢なのです」

穏やかに、義村が答えた。

「(ハシケ)が増えてなー、金にならないと文句が出やがるのさ。(ネカタ)は嬉しいが、本当に大丈夫なのか? 荒っぽい奴等だぞ!」

「俺が保証するからさ。何なら、先ず陸で一座を披露して貰おうさ」

定の提案で、一同は上陸することになった。流石に沖仲の頭の先導で、(ハシケ)は打つかり乍(なが)ら避け、海蛇船の通り道が出来た。海蛇船を桟橋に着け、一同は上陸するが、陸(おか)も湾内と変わらないくらいに、人が犇(ひし)めいていて、ところ狭しと建っている倉の前を足早に行き交っている。

一同、逸(はぐ)れないように、沖仲の頭に付いて行くのが、やっとだった。

「おっと! 何て人込みだ。それも異国の者なのか!」

「良いから。黙って付いて行けば良いのじゃ」

義盛の愚痴を、十郎が窘(たしな)めた。沖仲の頭と定が、人を掻(か)き分けて歩こうとするのだが一向に進まない、遂に景時が謳(うた)いだす。

〽......遊びをせんとや、生まれけむ......戯(たわむ)れせんとや、生まれけむ......

......遊ぶ子供の......声聞けば......我が身さへこそ、ゆるがるれ......

すかさず頼朝が扇子を広げ、一回りし舞始める。驚く沖仲の頭に目も呉れないで、義盛も座り込み、太鼓を打つ。忽(たちま)ち、吾妻今様一座の開幕となった。

〽......東より昨日来れば、妻も持たず......此の着たる狩襖に、女換へ給べ。

一曲、終わるごとに義村の口上で人を集めるものだから、人垣は瞬(またた)く間に大きくなり、堤(つつみ)から海に落ちる者も出だした。堤は騒然となってしまった。

「誰だ? この様な処で宴(うたげ)を開いている奴は!」

「これはこれは、時忠(ときただ)様」沖仲の頭が血相を変え、怒号(どごう)の主に平伏(ひれふ)した。

「まあ、まあ、叔父貴。この様に、人足たちも束の間の安らぎを覚えているのですから」 傍から宗盛(むねもり)が仲裁に入る。

「ありがとうございます。この者達、吾妻今様一座が(ネカタ)を買って出たので、腕前を見ていたのです」

沖仲の頭は平伏した儘、恐縮して言い訳をした。

「(ネカタ)とは? 何なのだ、宗盛」

「一言(いちげん)すれば、頭数(あたまかず)合わせですかな」

「どういう事なのだ?」

「船の荷を陸に降ろすのに、多くの人足(にんそく)が必要で、船長は沖仲の頭を呼び、必要な人足の数を告げるのです。その折、頭数合わせとして、子供や怪我人等を混ぜるのです。(ネカタ)の給金は半額以下で、後を人足で分けるのですから、人足の給金は上がるのです。勿論、(ネカタ)が大過ぎては仕事になりませんから、沖仲仕の技量が問われる訳です。それと、重要な事ですが、(ネカタ)は、ただ仕事を怠(なま)けているだけでなく、人足たちが仕事しやすくする為の唄や舞、笛や話し上手が喜ばれる、と訊いています」

「流石は宗盛様。港湾の仕事にも熟知されているとは、恐れ入りました」

透かさず、沖仲の頭がお世辞を言った。

「しかし、こんな場所で座を開く事はないだろう。迷惑千万な話だ」

「申し訳御座いません。直ぐ様、止めますので」

「それが良い。......そうだな、夕刻に雪見御所まで来られよ。浄海(じょうかい)上人(しょうにん)様を元気付けることも含んで、今様(いまよう)を聴かせてもらおうぞ」

「分りました」

「そうかそうか、ははは......」

時忠と宗盛は、機嫌よく人混みの中に消えていった。。

第九章 鵯越の逆落とし

第九章 鵯越(ひよどりごえ)の逆落(さかおと)し

時忠と宗盛が笑いながら立ち去ると、沖仲の頭は、ようやっと立ち上がり一同を睨(にら)み回した。

「ふー! 命拾いしたわ。疲れたので少し休んで来る。定、お前が、祖奴らを雪見(ゆきみ)御所に連れて行ってくれ。頼んだぞ!」

そう云い捨てると、沖仲の頭も人混みの中に消えて行ってしまった。

「定、あの二人は誰なのだ?」 十郎の疑問に、歯切れ悪く定が答えた。

「年配のお方は、平時忠(たいらのときただ)様です」

「あの方が! 平氏にあらずんば、人にあらず、と言った方のか」

「お若い方は平氏一番の切れ者、と言われている、平宗盛(たいらのむねもり)様です」

「と云う事は、雪見御所にいるお方も、生臭坊主ではないな」

「正に福原殿、大相国禅門(ぜんもん)とも云われている、平家の棟梁、平清盛(たいらのきよもり)様です」

「馬鹿な!!」一同が、口を揃えて叫んだ。

「定、何を考えているのだ。分っているのだな。頼朝殿は源氏の棟梁で、敵対している大将同士なのじゃぞ」

「残念ながら、その通りなのさ。しかし五百以上の荘園と異国との交易で、莫大な財産を築き、一介の警護役に過ぎない武士の位を高め、その朝廷さえも牛耳って、剰(あまつさ)え天皇を唆(そそのか)し、遷都(せんと)を企むなど、アッパレ! なものさ。......そのお方が、病に侵されて死にかかっているのさ......今しかないのさ」

「しかし、無謀じゃ......」

暫く誰も口が利けず、身動きが取れなかった。長い時間が経った。どれ程の人足が体に当たり、罵(ののし)られたことだろう。

「そうだな。私も聞いてみたい。武士の社会の必然性と理想の構造を、......それに、我等は吾妻今様一座で公演するので、戦いに来た訳では無いのだから」

頼朝が、重い口を開いた。

一同は頼朝の言葉に、首を振って肯(うなず)いた。

「皆、本当に良いのだな? 生半可(なまはんか)な決意では済まないぞ!」

十郎の言葉に、一同、手を挙げて答えた。

「......おー!!」

雪見御所は湾より随分と奥まった場所に在り、後ろに高取山(たかとりやま)や鉄拐山(てっかいざん)が屏風(びょうぶ)を連ねた様に広がっている。御所までは、道の両脇に多くの倉を構えた庄屋や武家屋敷が建ち並び、その低い土塀が、まるで迷路の様だった。御所は、その屋敷群を見下ろすかの様に、その後方の高台に建っている。

清盛が厳島(いつくしま)神社を改築普請(ふしん)するだけあって、諸国で名を馳(は)せた宮大工を集めたのだろう、その見事な佇まいは、他を圧している。御所は幾重にも笠懸(かさがけ)された桧皮葺(ひわだぶき)・入母屋造(いりもやづくり)で、屋根には大棟(おおむね)、鬼板が置かれ、庇(ひさし)や孫庇までが付いていた。流石に、千木(ちぎ)や鰹木(かつおぎ)は付いていないが、優美な細丸太の柱や庇(ひさし)、破風板(はぶいた)、手挟(たばさみ)、等は朱色に塗られ、随所に金箔が貼られているのだろう、鮮やかに煌(きら)めいている。それは傲慢(ごうまん)で嵩高(かさだか)でもあった。

「そろそろ着くかな? 雪見処は」

御所の近くは人通りも少なく、朱色の貫(ぬき)と物見窓が付いた、低い白塀が何処までも続いている。

「何処に門が有ることやら? おいおい!塀の中にも又、白塀があるぞ!」

驚く景時が歩き疲れたのか、扇子を取り出すと唄い始めた。

〽......粋な白塀、何処是へ誘う......さぞや、極楽、優美な屋敷

〽 ......明眸(めいぼう)皓歯(こうし)な娘に、御目文字願いたい......

「だれだ! 人の屋敷の前で、唄う奴は!」

「あっ! 先程の時忠様ではないですか。御所が余りにも立派で、道に迷ってしまったのです」

「そうか分かった。こんな処で唄ってないで、この先に門が有るから、早く入ってまいれ」

それから、一町(100メートル)も歩いた処に門は有った。不用心にも門は開いていたが、また、両側は白塀が続いている。何度も突き当たり、曲がっては突き当たって、如何にか侍廊(さむらいどころ)か随身所(ずいじんどころ)に着いた。玄関や式台は、まだ遠そうに思えた。

「......たのもー!」

「......どおれー!」

勇ましそうな武士が数人、頼朝達を取り囲んだ。

「我々は吾妻今様一座で、御所で演じるように云われて、参上した者ですが」

「あー知っておる。ネカタの為だな......此処は、其方達が入れる表玄関ではないわ。裏門に回って、台所から上がって、西対(にしたい)に有る塗籠(ぬりごめ)の納戸で待つように。呼びに行くので、渡殿(わたど)には近づかないように」

一行は渋々と、もと来た道を何度も突き当たりながら戻って門を出、それよりも数町先の裏門に向かった。

「何なのだ、あの態度は! 我々を誰だ、と思っているのだ」 義盛が切れた。

「吾妻今様一座じゃろう。それで良いのじゃ」 十郎が宥(なだ)めた。

「そうだよな、それで良かったのじゃないか......ははは」

義盛の苦しそうな自問自答に、誰もが無口になった。

頼朝一同が西対(にしたい)に有る塗籠(ぬりごめ)の納戸に通された時は、既に陽は傾き、薄暗くなっていた。暫くすると燭台(しょくだい)が用意され、驚くことに膳が振舞われた。

「立派な持て成しは嬉しいが、我等には、贅沢過ぎるのではないか?」

頼朝が訝(いぶか)った。

「栄耀(えいよう)栄華を気取っているのじゃろう。此処に通される折に見た渡殿には、透(すき)渡殿が付いていて、何方にも朱の欄干(らんかん)が付いておった。それだけでは無い、渡殿の下には小川が流れていたのじゃ。滝の落ちる音なども考えると、普通、南庭(なんてい)には大きな池が有るのじゃが、どうも此の屋敷は水の上、いや、海の上に建っているらしい」

十郎の説明に、誰もが度胆を抜かれていた。

「しかし、それならば湾の近くで、荷物も運び易い距離に、屋敷を建てるのではないか?」

「湾岸は我々も周知の様に混雑で、仕事にならない。それに引き換え屋敷の後ろは、険しい山々で囲まれていて、要害堅固なのじゃ」

「しかし、あの迷路の様な小路の突き当りでは不自由ではないか?」

「それは、水路だな。異国では、わざわざ陸を掘って川を作り、小舟で荷運びをしているそうだ。ほれ! 屋敷の北側には大層な数の倉が建っておったじゃろう。多分その中央には川が流れていて、湾まで続いている筈じゃ」

又もや十郎の説明に、一同が驚嘆させられていた。それから暫くして、小坊主に案内され、一同は舞台へと向かった。舞台は、やはり南庭の大きな池の中に有り、舞の舞台と囃子の舞台に分かれていて、両舞台を欄干付きの太鼓橋で繋いでいた。

「......さても、この様な立派なお屋敷で、私達の様な一座が公演を打てるなど」

義村の口上が始まる処を、遮られた。

「口上は良いから、直ぐに始めるように!」 寝殿の中央で時忠が叫んだのである。

良く見ると、中央には時忠と宗盛が居るだけで、両脇に数人の武将と定、沖仲の頭が後ろに控えていた。病が重いのか、清盛らしい姿は見えなかった。

〽......我等、吾妻の故郷は......

正に、景時の唄で頼朝が舞台に躍り出ようとした時に、慌ただしく数人の武将が寝殿に駆け寄った。

「暫く、暫く!」

急ぎ、武将が時忠に小声で伝える、と時忠は顔色を変え、叫んだ。

「法皇(ほうおう)の行幸(ぎょうこう)である。お前たち! 日を改める。急ぎ、舞台を降りるように!」

と、その時、凛(りん)とした声が轟いた。

「......よい! そのままで良い!」

同じ知らせを受けたのだろう、窶(やつ)れているとはいえ、恰幅(かっぷく)の良い初老の武士が、小姓に連れ添われて現れた。平清盛である。

「......法皇わな、殊(こと)の外(ほか)、今様(いまよう)が好きだ、と聞いておる」

清盛は寝殿の中央で、時忠と宗盛に挟まれて据(す)わる。

そこへ多くの武将を従えて、後白河法皇が現れた。

「どうなされましたか? 法皇。この様な夜分に、突然に?」

「いやいや、聖人の具合は如何かな? と心配になってな」

「しかし、法皇の耳は良く聞こえますな? 京にまで届きました? 、今宵の今様公演が......」

「いやいや、本当に、聖人の体が心配でな......そうか、この者達が、吾妻今様一座なのか、そうかそうか......」

「何でもネカタになりたい、と言う位なので、腕前の程は分からないですぞ」

「良い良い。儂も歌おう」

「しかし、京から福原迄は近いですなー。これならば、遷都(せんと)も直ぐですな」

「......まあ良い。始めるとしようか、今様を......」

「拙者の見舞いだったのではなかったのか? ......それでは、始めてくれ!」

清盛の号令の下、威勢よく義盛が鼓を打った。

既に寅の刻は過ぎている。夜が明けようとしているのに、高齢の後白河法皇は疲れを見せない。清盛は、病の体に悪い、と言って、姿を消していた。

「......法皇様、そろそろ朝になりますが」痺(しび)れを切らして、時忠が諌言(かんげん)した。

「いやいや、楽しい。潮の瀬を縁起に見立てて寸陰(すんいん)の愉悦(ゆえつ)であった」

満面の笑みを浮かべて、法皇が一座を褒(ほ)めた。

「法皇様が、歌聖(かせい)とは、ご鑽仰(さんぎょう)致します」

透かさず、義村が巧言(こうげん)を使った。

「いやいや、若いのに贅言(ざいげん)とはいえ誼(よしみ)を知っておる。嬉しいぞ。次は京に参れ」

「ははー!」

一同が頭を下げている間に、法皇は姿を消していた。面白くないのは時忠だろう。今様一座ばかりが褒められ、平家は無視されていた。

「確かに、その方らの舞台は見事であった。しかし一座の立ち振る舞いには、透きが無い。今は役者芸人に落ちぶれてはいるが、以前は名のある武士だったのではないか? 男子たるもの、女性の様な踊りや唄ではなく、武道を極めたら如何かな。それとも丸で臆病の集まりなのかな?」

義盛と景時が、食って掛かる。

「何を言われる。我々も男。少しぐらい、武術の嗜みを持っています」

「そうか、それならば馬などは乗れるのか?」

十郎と義盛が目を合わせ、ニヤリ! と北叟(ほくそ)笑(え)んだ。

「我等は海育ちなので、船のほうが得意だが、馬も少しは乗りましょう」

「それならば明朝、馬を用意するので、裏山の坂を駆け下りて貰おうか」

「おうとも......」

清盛は寝所で、まだ起きていた。宗盛だけが心配で枕元に控えていた。

「時忠が、無理難題を一座の者達に仕掛けたそうだな」 清盛が寝床で呟いた。

「その通りです。しかし私も、あの者たちが只の役者たちとは思えませんでした。法皇の前で詮議(せんぎ)する訳もいかず、叔父上に任せたのです。一の谷に向かう鵯越の崖降りならば、まず命は御座いません。怪しい者は、成敗しておいた方が良いと思います。

清盛は暫く考えていたが、言いかけた言葉を飲んで吐き捨てた。

「......お前たちの好きにして良い」

清盛は、ゆっくりと目を閉じた。清盛には分かっていたみたいだ。あの者が頼朝で、己が命を許し、島流しにした源氏の末裔だ、ということも。それが僅か十年足らずで、豪傑な武将を引き連れ、堂々と臆することもなく舞う。頼もしくもあり、恐ろしくもあった。捕らえることも出来た筈だが、何故か先行きが見たかったのだろう。特に今の世は、平家の世で盤石だったのだ。何を頼朝に見ようとしていたのかは、分からないが、兎も角、一の谷を天然の要害と言わせた、鵯越である。この崖降りで命を落とすのも、それは、それ迄......。

頼朝達は塗籠の納戸で、数刻、睡眠を取っただけで侍廊に呼び出された。

雲一つない青空に鶯が鳴き誇っている。

「どうだ、この馬たちは立派であろう!」

馬通りに繋がれた六頭の馬を見た時、頼朝は、三浦海岸迄の競馬で、イサオ獲りの悪夢を思い出し、悪い予感を感じていた。

「それでは各々方(おのおのがた)、武士の様に出陣と、参ろう」

「......おー!」

頼朝達一行は力強く気勢を上げたが、小柄なマサだけは乗馬出来ず、武士達に手伝って貰っている。

「......ま、 頑張れ! 我らは下で見守っているからな、ははは......」

結局一行は、不慣れな山道なのに、山男の案内も無しで、約束の場所に向かうことになった。

武士たちの話では、御所の裏手は全て崖で山には登れず、大きく迂回して

須磨寺(すまじ)より山道を上がり、鉄拐山(てつかいざん)の尾根伝いに進むと、その先に鵯越が在り、一の谷が一望出来るらしい。

「しかし、この進みで良いのか? まるで道とは言えないだろう。もう何回も小枝が顔に当たり傷だらけだぞ」

景時の愚痴を無視して、黙々と十郎と頼朝は馬を進めていた。先程から、鳥たちの囀(さえず)りも無くなり、風が止んでいた。一行は無窮(むきゅう)の時に阻まれ、馬の足だけがカラクリの様に動いている。

「......あ! 海が見える!」

突然、義村が叫んだ。

「よし! 見晴らしにむかって、木立を抜け、開けた場所に出ようぞ」

義盛が叫ぶと馬を向かわした。

「危ない!」頼朝達が叫んだ。

尾根を外すと断崖が切り立っていたのだ。暫く義盛は崖淵(がけぶち)を進むが、その先に降り道など存在していなかった。しかし眼下には、御所を含め、一の谷の街並みが広がっている。その先は瀬戸内海である。

「多分、これが鵯越なのじゃろう」 十郎は馬を止め、崖下を覗き込んだ。

「まさか此処を馬で駆け下りるのではないだろうな? どう見ても坂ではなく懸崖(けんがい)ではないか」

景時に言われるまでもなく、無謀である。

「その通りじゃ。我々は生半可(なまはんか)な決意で来てるわけでは無い筈じゃ」

それぞれが押し黙っている。一刻もすると、崖下からヤジが聞こえ出した。

義村がマサと相談し、白ヤギとミケネコを断崖に放した。ヤギ達は落ち乍ら、切り株から切り株に飛び移り身を防いでいる。

「これじゃ。我々も左右に、切り株から切り株。木の根から木の根に、飛び移りながら下りるのじゃ、儂が先陣を切るから付いて来るのじゃ」

そう言い切ると、手綱を一杯に引いて、十郎は空を飛んだ。続いて、頼朝、景時、義盛が空を飛んだ。義盛は体重が有るから、と言って一回ずつ切り株に、休み休み降りて行った。

義村は殿(しんがり)だった。

「マサ、お前には無理だ! 馬は放せば自然に付いて来るから、マサは馬から降りて、崖を駆け下りて来い」そう言い切ると、義村も空を飛んだ。

マサは言われるように、馬を捨て崖を駆け下りて行った。

その夜、清盛の寝所に宗盛が現れる。

「今様一座に逃げられたようだな」清盛は、横に寝たまま話し出した。

「あの者たちは只者ではありません。いくら運が良いから、と言って、全員が無傷で鵯越を駆け下りるなど想像出来ません」

「一番若い者は、下馬して駆け下りたらしいな」

「その通りです。下で待ち構えていたのですが、下に着く直前に馬に乗り、全員が我らの頭上を飛び越し、そのまま湾まで走り去ってしまったのです」

「しかし、馬は桟橋に繋ぎ置かれていた、そうではないか」

「その通りなのですが、面白くありません」

「良い経験に成ったのではないか。早速、あの崖の根っ子や切り株は、全て取り去るがよい」

「はい。その通りに致します」

静かに宗盛が部屋を出た後、清盛は仰向きに寝がえり、頼朝の顔を思い出していたのだろう。心の中は穏やかではなかった筈だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

源平合戦において、一番の見せ場が「鵯越の逆落し」では、ないだろうか。三方に分かれたとはいえ、百騎ばかりの騎馬隊で、平家の本陣、一の谷の城郭に雪崩込み、主だった平家を打ち取ったのである。

勿論、大将は源義経で、陣頭指揮をしていたのだが、崖を駆け下りた先陣は、佐原十三郎義連である。これは吾妻鏡にも書かれている事実である。

清盛は、その後、気合を入れ、寝床から起き上がり精力的に動き出す。

後白河法皇と東大寺の受戒や千層供養を行ったり、娘徳子を高倉天皇に入内させたり、鹿ケ谷の陰謀を未然に防いだり、クーデターを起こし法皇を幽閉したり、遷都(せんと)を目指して福原(ふくはら)行幸(ぎょうこう)を強行した。しかも、園城寺や興福寺、東大寺などを焼き払い、仏敵の汚名までも着てしまう。

頼朝達の関東軍との富士川では、戦わずして撤退してしまい、京は木曽義仲軍に取られ、敗色が濃くなる中で千百八十一年に入寂(にゅうじゃく)する。

清盛死後、重盛(しげもり)、基盛(もともり)が早世していたため、三男の宗盛が棟梁になるが、壇之浦の戦いで、平家は滅亡する。

第十章 源義経

第十章 源義経

壱

「此の国は山河(さんが)襟帯(きんたい)し、自然(おのずから)城をなす。此の勝(けいしょう)によりて、新号を制(さだ)むべし。よろしく山背国(やましろのくに)を改めて、山城国(やましろのくに)と為すべし。また子来(しらい)の民謳歌(おうか)の輩(ともがら)、異口同辞(いくどうじ)に号して平安京(へいあんきょう)と曰(い)ふ」

平安京は桓武天皇によって、平城京から長岡京を経て遷都(せんと)されたものである。基本的に平城京を踏襲(とうしゅう)し、中国長安城に倣(なら)うもので、陰陽道に基づく四神相応の考え方を元に行われた、と云われている。

平安京は、都の北部中央に大内裏(だいだいり)を造営し、大内裏正面中央、朱雀門(すじゃくくもん)から都最南部、羅城門(らじょうもん)までを朱雀大路(おおじ)とした。朱雀大路の幅は二十八丈(84メートル)も、あった。

京(みやこ)の最北部、大内裏に接する東西の路を一条大路とし、京の最南部、羅城門に接する東西の路を九条大路とし、その間を大路小路が東西に走った。南北も同じように、大路小路が設けられ、碁盤(ごばん)の目の様な京が出来る筈だった。

京の東には鴨川(かもがわ)、西には桂川(かつらがわ)が流れ、物流に富み、理想的な京なのだが、現実には、桂川の湿地帯で京(みやこ)化が進まず、右京の南部は荒廃し、最南部中央に有った羅城門は、京の完成を見ることもなく倒壊した。貴族達は挙(こぞ)って左京北部に集中し、貧しい人々も洛中南東部に密集した。清盛達、平家武士の館などは、鴨川を越えた洛外、六条大路の延長で五町(500メートル)四方の塀を巡らし、六波羅(ろくはら)館を造設していた。

吾妻今様一座の一行は、如何にか福原、大輪田泊より逃げ出し、摂津(せっつ)の渡辺津(わたなべつ)に海蛇船を係留し、義村自慢の組み立て小舟、三艘で、淀川を上り桂川に造られた大井津(おおいつ)に着いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

福原は今の神戸で、摂津(せっつ)は今の大阪です。津(つ)は、港の事です。鴨川も桂川も、淀川水系で、淀川は琵琶湖から流れ出る唯一の河川で、大阪湾に流れ込みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「......さて、少し物資を積み込もうか」

十郎たちが積み込みをしている間、マサとムラは何時もの様に周りに出掛けて行き、話を集めていた。景時は桂川の土手に座り墨ツボを出し、独り言を呟きながら筆を走らせていた。

心地よい風と川の潺(せせらぎ)、遠くの絃に導かれて小鳥達が飛んで行く。寺の鐘で、カラスが帰って行く。夏がもう目の前に来ている。

積み込みが終わって、頼朝が扇子の捌(さば)き方を練習している。義盛も棒を拾い、素振りをしだした。まるで三浦の郷に帰ったようだ。各々が自由な故郷。

「で、如何だったかな、京の状況は?」 十郎は十郎は、帰って来た義村に訊ねる。

「荒廃は酷(ひど)いらしいですよ。雅(みやび)なのは一部の貴族と皇族だけで、民は飢えや付け火、盗賊に震えているそうです。家を追われた民は、鴨川の土手に群れているとか。最近では平家武士を戒めようと、僧兵が夜な夜な刀狩りと称して、辻斬りをしているみたいなのです」

「そうか。想像以上じゃな。それでは、暗くなる前に、桂川を上るとしょう。

各々方(おのおのがた)くれぐれも、気を引き締めて、参ろうぞ!」

「おー!」

桂川から見る七条迄の京は、寺院の建立が禁止されている制もあってか、とても寂(さび)れていた。六条五条の鴨川脇には、平家の武家屋敷が並んでいるが、京を無視した容(かたち)で異様だ。まるで隔離された牢獄の様に見えた。洛中には大きな市が二つ有り、東市と西市と呼ばれ、市に物資を運ぶ為、また生活排水路として川が掘られ、東西に造作されたが、今の処、その堀川も桂川にも、小舟一隻さえ見当たらなかった。昨日の大輪田泊の賑わいが嘘のようである。四条三条二条一条と、大内裏(だいだいり)の側面に来ている筈なのだが、一向に華やいで来ない。

「此処が、本当に京なのか?」 つい、誰もが口走ってしまう。

「大体、警備や見回りの武士、一人の姿も見えないぞ」

「良かったではないか。怪しまれないで進むことが出来るではないか」

十郎の軽口に、納得がいかない景時が呟く。

「それはそうだが......舟遊びをする者達。土手に緋毛氈(ひもうせん)を敷き、茶を点(た)てる者。屋敷の中からは、鼓や笛の音が流れて来て、我ら、吾妻今様一座が手招きされるのでは、と期待していたのだ」

「ははは............」一同の笑いを取った。

「分った、分かった。明日は、鴨川を上ってみようではないか。しかし今宵の目的は高雄神護寺(たかおじんごじ)じゃ。文覚和尚が待っとるぞ」

京の嵐山を越えると支流清滝(きよたき)川に入る。川幅は急に狭くなり、愛宕山(あたごやま)山系に向かうのである。何度も支流は分かれるが、如何にか高雄山の中腹に到着した。

陽はとっぷりと沈んでいた。ここから階段らしき山道を登った先に、神護寺はある。所謂、山岳(さんがく)寺院なのである。

「こんな真っ暗な山奥に、泊まれそうな寺が、本当に在るのか?」

不満が口から出た。義盛の歩きは、亀にも負けそうである。

その先に、確かに社(やしろ)らしき建物が在った。

「おい、大丈夫か? 化け物退治に来たのではないぞ!」 景時が驚きの声を上げた時、地獄の扉が開いたかのような、不気味な音で、入り口が開いた。

「出たか! 化け物!」

全員が身構えた。

「待て待て、......儂だ、文覚じゃ」

全員が絶句している中を、文覚和尚が続けた。

「いやいや、良く参られた。......迎えにも行かずに失礼致した。何しろ儂独(ひと)りでな。不自由しているのだ。ま! 入られよ」

和尚の手招きで、一行は社(やしろ)の中へと入って行く。

「これは、やはり草鞋(わらじ)を脱ぐべきなのか?」

「どちらでも良いぞ」

神護寺は見事に荒れていた。入口の扉以外、一切壁は無く、傾いた柱が寒々と立っている。辛(かろ)うじて屋根は付いているが、雨を凌(しの)げるとは到底思えない。しかし、由緒正しい寺らしく、広大な敷地があり、昔の栄華が偲ばれる。

神護寺の前進寺院である高雄寺には、最澄(さいちょう)が招請(しょうせい)され、法華会(ほっけえ)を行ったり、空海(くうかい)が住し、灌頂(かんちょう)(密教の重要な儀式)を行ったりもした、と云われている。

「しかし、建て直すにも、和尚お一人では大変なことでは、ないですか」

呆れて、頼朝が声を掛けた。

「ま、何事も修行ですので。それに、頼朝様が武士の世を築かれたら、必ずや、援助して頂けると信じ、勧進(かんじん)しに参る所存ですので」

「おいおい、佐殿から頼朝様になったぞ......くわばら、くわばら......」

「ははは............」

力強い笑い声が、愛宕山山系に響いた。

本堂らしき、奥の部屋の中央に焚火(たきび)が有った。

「これは囲炉裏というよりも、寺の床を燃やしているのではないか」

「ま、そう言わずに、火の回りに座られよ」

早速、十郎が摂津(せっつ)で買い出した酒と肴を、義村とマサに用意させた。

「いやー、本当に忝(かたじけな)い。何しろ儂独りでな」

「先程から、其ればかりでは、御座らぬか」

「本当に面目ない。......しかし、お約束の頼まれ事は、しっかりと調べておきましたぞ」

「弟の牛若丸(うしわかまる)の事でしたな」

「如何にも。なかなかの腕白者のようじゃな......常盤御前(ときわごぜん)の嘆願で命を助けられた牛若は、今若(いまわか)、乙若(おとわか)と共に出家して僧となるべく、遮那王(しゃなおう)と名乗り、鞍馬寺に預けられたらしい。しかし今は出奔(しゅっぽん)し天狗として、神出鬼没な生活をしている、という話なのじゃ」

「其れでは、中々会うのは難しそうですな」

「そうなのだが......儂に奇策があってな」

文覚和尚の話では、出奔した者を見付け出すのは至難の業なので、相手から出て来て貰おう、と云うのだ。

牛若は山賊紛(まが)いに天狗となり、人々の災いになっているらしい。この頃では洛内に降りて来て、刀狩りをしている僧兵や武士で、力試しをしていると云う。

「そこでだ。何方か? 腕に自信のある方が、刀狩りをしている僧兵に成り済まして、牛若丸を誘(おび)き出して欲しいのじゃが」そう言うと、義盛を見定めた。

「おっと! それは確かに拙者が一番の腕を持ってはいるが、相手は義村よりも若い小童(こわっぱ)と云うではないか。怪我をさせたくはないぞ」

「そうだな。確かに貴様は融通が利かない。分かった、儂が僧兵に成ろう」

十郎の決意に、珍しく景時が言葉を入れた。

「佐殿の弟君の事であれば、知己(ちき)を得た仲ゆえ、ここは、拙者が一肌お脱ぎ致しましょう」

「よし、決まりじゃ。今宵はもう遅い。全ては明日じゃな。......そろそろ寝るとするか......おや、もう義村もマサも寝ているではないか」

明朝、愛宕山系高雄山の朝は早い。凄まじい蝉の鳴き声で、一同は起こされていた。十郎と義盛は傾いた柱に寄りかかり、義村とマサは文覚和尚に案内され、顔を洗いに清滝川まで降りて行った。

頼朝と景時は美しい山だ、と云って、散策しに出掛けた。大きく聳(そび)え立つ杉木の間に、見事な若葉、青葉が重なり、嶽と小川、山水の美が極まる。

「皆して、何処まで行ったのかの......少し腹が減ってはこないか」

「まあ、もう少し待とう......それにしても、腕自慢が好きな義盛が、よく景虎殿に任せたな?」

「僧兵の格好には興味があったが、何と云っても、小童(こわっぱ)相手では、力自慢でもないだろう」

「それが、そうでもないのじゃ」

「どういう事だ?」

「出奔(しゅっぽん)した理由なのだが、牛若は僧になる修行もせずに、鞍馬山で武術鍛錬をしていたらしい。そこへ鬼一法眼(きいちほうがん)が現れ、剣術を指南したそうじゃ」

「鬼一法眼とは、何者だ?」

「京の一条堀川に住む陰陽師(おんみょうし)で、剣術でも京八流(きょうはちりゅう)の祖と云われているのじゃ」

「そんなに凄い奴なのか? 鬼一法眼て奴は」

と嬉しそうに、義盛は刀に手を掛ける。

「おいおい、義盛の腕自慢に来た訳ではないのだぞ」

「分っている。分かっているから」 義盛は、腕白坊主のような照れ笑いを浮かべた。

「鬼一法眼は、何でも、兵法書【六韜(りくとう)】を習得したらしい」

「何だ、【六韜(りくとう)】とは?」義盛が身を乗り出した。

「大江家の秘伝書で、他家には出ていない筈なのだが。中国の兵法書で、【六韜(りくとう)】【三略(さんりゃく)】及び諸葛(しょかつ)亮(りょう)の【軍(ぐん)勝図(しょうず)】が、有ると云われている。特に【三略(さんりゃく)】の第二巻【虎韜(とらとう)】は、『虎の巻』と云われ、兵法の極意とされているのじゃ」

「ほう! 凄そうだな」

義盛は興味津々である。

「実は牛若わな、気が短く、鬼一法眼の指導に飽きて、恐れ多くも、その【六韜(りくとう)】を盗み、寺を出奔(しゅっぽん)したそうじゃ」

「それでは牛若も相当に出来る、という訳だな」

「ま、兵法書が有るからと云っても、どこまで理解し、修練出来たか、定かではないが......油断は出来ない、という事じゃ」

「これは少し面白くなってきたぞ」 義盛が、ニヤリッと笑う。

「ま、景虎殿も文武に長(た)けた武士と、聞いている。心配ないと思うが、義盛も十分に補佐して欲しいのじゃ」

「あい、分かった」 義盛が胸を叩いた。

文覚和尚は先に寺に戻り、囲炉裏で粥(かゆ)を作り出した。

「良い匂いだな......」

義盛は既に酒を飲みだしている。

「和尚、周りの山から、美味しそうな草を集めてきました」

義村とマサが嬉しそうに戻って来た。多種の草を粥鍋に入れると、相当な量になり、七人では食べきれない程となった。

「確かに、畜生を食べると力が付くが、自然を肝に入れると人は成長する」

「精進(しょうじん)料理ですね」

「義村殿は、良く人の道が分かっていますな」

「はいはい、どおせ、拙者は肉が好きですよ」 義盛が酒を呷(あお)った

「ははは............」

「楽しそうだな、どれ、我々も膳に付こうではないか」

頼朝達が戻り、全員の朝食が始まる。

食後は夕刻まで文覚和尚を手伝い、寺の修復を全員でする事になった。と云っても材料が無いため、殆どが掃除作業だった。

景時は和尚から借りて、僧兵の身形(みなり)を整えていた。

「......法衣に葛袴(くずばかま)を穿(は)き、その上から草摺(くさずり)と腹巻を着け、最後に黒の素絹でしたな......頭は袈裟頭巾(けさずきん)を被(かぶ)ってと、黒漆太刀を脇に挿して、薙刀(なぎなた)を持てば......如何かの? 立派な僧兵に見えるかの?」

「見える、みえるぞ。......儂も僧兵に成り済ましてみたいぞ。......もう一組ないか?」

義盛が、また無理を言って、文覚和尚に頼み込んだ。

その時、来客があった。

「お待ちしておりました。こちらに上がられよ」

通された客人は見るからに商人で、この荒れ寺には似合わなかった。

「十郎殿、このお方の力で牛若殿の近況が分かったのです」

十郎は庭の草むしりを切り上げ、囲炉裏の傍に上がってきた。

「初めてお目通り致します。私は吉次(きちじ)と申し、奥州で産出される貴重な【金】を、この京で商いする為に、奥州と京を行き来しているのです」

吉次は臆する事もなく、と云って、虚勢を張る訳でも無く、控えめな姿勢が十郎達に好感を持たれた。歳は、ほぼ十郎と変わらない様に思える。

「十郎殿も良く知っている通り、この平家全盛期に於いても、遠く奥州、平泉では、秀衡(ひでひら)殿を頭首に置く、藤原家の権力は絶大で、その財力を支えている【金】と【馬】を任されている吉次さんの信用は、大したものです」

文覚和尚は吉次を褒め称え、話を続ける。

「実は京で再三に渡り、牛若殿に会う機会があった吉次さんは、秀衡殿の進言もあり、牛若殿を奥州にお連れしよう、と考えておられる様なのだ」

「それは良いお話ではないですか。藤原秀衡殿に庇護して貰えるのならば、牛若も立派に成る事でしょう」

何時の間にか、頼朝も囲炉裏の傍に来ていた。

「私は、牛若様しか知り合えなかったので、秀衡様にお話ししたのですが、この様な形で源氏の頭領、源頼朝様に会えるのならば、また力強いお連れ様もご一緒に、奥州に行らっしゃいませんか?」

「それは有難いお誘いですが、何しろ私は島流しの身の上なのです。こちらに居る梶原殿のような目付けに、迷惑を掛けたくないのです。それに引き換え、牛若は出奔(しゅっぽん)の身です。どうか宜しく面倒を見て下さい」

「分りました」

囲炉裏の周りでは、何時の間にか酒の席になり、場が華やいで来た。

「ところで話が変わるのですが、奥州で【金】が採れると云われていますが、奥州は山奥で、海が無いと思われるが、砂金が採れるのだろうか?」

十郎が何時に無く真面目な顔で、吉次に訊ねた。

「これは秘伝ですが、奥州では【嶽を縦に掘ると、白い蛇が出る】と云われ

ていて、【金】に生まれ変わるのだそうです」

「それは興味深い話です。我々三浦一党も大陸に渡るので、【金】の価値が良く分かります......是非一度、伺わせて頂きたい」

「それは、それは、ははは......」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その後、神護寺は源頼朝の援助を得て、再興に進んだが、文覚自身は対馬に流され、生涯を終える。神護寺は弟子の上覚によって完遂された。

佐原十三郎は、義経を追って奥州征伐に尽力し、奥州一体を四百年に亘り領土とし、四百五十カ所以上の金鉱を掘り、戦国時代まで権力を誇示した。金鉱跡は現在も存在しています。

しかしその話は、まだ大分先の事なのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弐

頼朝一行は夕刻を待って、小舟に乗り込み神護寺を出立した。文覚和尚と吉次は、京(みやこ)の状況を見ながら、待ち合わせの場所に向かう、という訳で、早々に高雄山を下りて行った。

三隻の小舟は桂川から鴨川に入り、淀津(よどつ)に寄ることもなく、九条、八条、七条と、北上して行く。

「そろそろ、平家館群の六波羅館が見えるころだぞ」 義盛に、景時が答える。

「六条、五条に架かっている橋ならば、平家を中心に多くの武士が通るのではないか? 五条辺りで船を止め、洛中を通る堀川の橋で待とうではないか」

「それは良い考えだ。僧兵が二人いるのだから、二カ所で待っては如何だ?」

「それでは、僧兵・景虎殿の従者(ずさ)として、頼朝殿と義村が、僧兵・義盛の従者(ずさ)として、儂とマサが付こう......何方かの橋に牛若丸が現れたら、義村とマサが連絡役として、急ぎ全員を集めるのじゃ」 十郎の話で作は纏まり、一行は其々に分かれ、堀川の其々の橋で牛若丸を待った。

「で、如何でしたか? 鞍馬山近辺では」 洛中に入った文覚が吉次に訊ねた。

「可哀そうに、牛若丸様は多くの人に嫌われています。神出鬼没で物を盗んだり、武士を殺(あや)めたりでは、仕方のない事ではありますが」

「そうですか......。それで、僧兵の噂(うわさ)は流して頂けたかな?」

「それはもう、多くの人が協力して頂けて。これで、牛若丸が懲らしめられる、ならば、と話は驚く程大きくなって、今宵が刀狩り千本になる、と豪語する、比叡山の暴れ僧兵、弁慶(べんけい)が無敵を誇り、京の橋で仁王立ちしている、と噂は広まっています」

「そうか、そうか。でかした。後は、頼朝様達の頼みだけじゃの......ははは」

暮れ六つの鐘も聴き、初更(しょこう)の月に照らされて、二つの橋では、すっかり僧兵に成り切った義盛と景時が、薙刀を構え、太い親指を石帯(いしたい)に突っ込み、仁王立ちで京の中心を睨んでいる。

暫くして、月が薄雲に隠れた時、何処からか笛の音が聞こえてくる。

面白い事に、義盛は怪しげな音だ、と身構えるのだが、景時は流石に京(みやこ)は風流なのだ、と感慨無量に耽(ふけ)っていたらしい。

その景時の前に、桜の直垂(ひたたれ)を着、頭からは虫たれの様に、すっぽりと透ける水干(すいかん)を被り、篠笛(しのぶえ)を吹きながら、静々(しずしず)と橋を渡って来た者がいた。

「どう見ても女性(にゅしょう)だな」 従者(ずさ)として、橋の下で構えていた義村が呟いた。

しかし、腰に下げている『石切丸』の様な業物(わざもの)大太刀を、景時は見逃さなかった

「暫く、何方に行かれるのかな? このような夜更けに」

景時は橋の中程で、すれ違い様(ざま)に声を掛けた。女性(にょしょう)の様な若衆は、無言で笛を吹き続けていたが、景時が振り返ると姿を消していた。

次の瞬間、笛の音が止むと同時に、頭上から強(したた)かに笛で叩かれた。何が如何なったのか分からず、ふらつく景時は、我武者羅(がむしゃら)に見えない敵に向かって薙刀を振り回した。しかし結果は、なおも何度となく後頭部を、笛で叩かれた景時が橋板(はしいた)に倒される事になった。結局、若衆は一度も橋板(はしいた)に降りることもなく、高欄(こうらん)から笠木(かさぎ)、擬宝珠(ぎぼうし)へと飛び移りながら、景時と戦っていた。

「お前が悪名高い弁慶か? 集めた千本の刀は何処に有るのだ?」

初めて口を開いた若衆は、欄干(らんかん)に片足で止まりながら景時に問い糺(ただ)した。

その時、義村に伴(ともな)われて義盛が橋の入口に現れる。

「まあ、慌てるな。我こそが比叡山僧兵一の暴れ者、弁慶である」

「そうか、お主が弁慶か。拙者は鞍馬山の天狗、遮那王(しゃなおう)と申す。今宵はお主を成敗する為に参った」 と、牛若丸は言い終わらない内に、空に舞った。

義盛も橋の中程に駆け寄り、薙刀を構えた。牛若丸が空から高欄(こうらん)の擬宝珠(ぎぼうし)に舞い降りた処を、透(す)かさず義盛は薙刀を振り翳(かざ)し、牛若丸を捕らえた。しかしそれよりも早く、牛若丸は、又も空に飛んだ。擬宝珠の欠首(かきくび)は義盛によって斬られ、宝珠(ほうじゅ)が川に飛んだ。牛若丸も水干(すいかん)の被(かぶ)りを捨て、空中より義盛目掛けて笛を投げつけた。義盛は薙刀で、その笛を斬り割り落とした。

その笛は、母、常盤御前から授かった大事な笛だけに、切歯扼腕(せっしやくわん)な面持(おももち)ちで、牛若丸は斬り返す前の薙刀の鎬(しのぎ)と峰(みね)に飛び移り、大太刀(おおだち)を抜き、義盛に斬り掛かった。慌てた義盛は薙刀を払うと、胴金で大太刀を受けた。

牛若丸は高欄から、笠木(かさぎ)、擬宝珠(ぎぼうし)へと飛び移り、斬り付けた。義盛は後退りしながら大太刀(おおだち)を受ける。

「これはまるで、巴御前(ともえごぜん)だな。そして、あ奴は、猿だな......」

苦笑しながら、牛若丸が力尽きるのを義盛は待っていた。

事態が徒事(ただごと)では無くなったことに驚いて、頼朝が二人の間に入って来た。

「牛若丸、拙者は其方(そなた)の兄、源頼朝と申す。二人共、刀を収めてくれないか!」

驚いた牛若丸が、初めて橋板に降り立った。

「何と申した? 拙者の兄だと?」

「そうだ、頼朝だ。こんな馬鹿げた狂言をして、申し訳ない......何しろ、お主は出奔をしてしまい、会えなかったのだ」

頼朝が、詫びを入れながら橋の中程で、牛若丸に向き合った。

「そうか、兄じゃか......拙者も、兄じゃに会いたかったのだ......」

牛若丸は刀を収め、頼朝に抱き付いて来た。まだ元服前(げんぷくまえ)の小童(こわっぱ)なのである。

「そうか、独りで大分苦労をしてきたのだな」

頼朝も会えた嬉しさに、涙していた。

二人を取り囲んで、十郎始め、吾妻今様一座面々に文覚和尚と吉次が、バラバラと集まり出した。

「いやー、流石に源氏の若衆です。まだまだ、お若いのに、お強い。これは、秀衡(ひでひら)様に素晴らしい土産話が出来ました」

吉次の称賛に、面白くない景時が嘯(うそぶ)いた。

「しかし牛若殿も人が悪い。あの様な装束(しょうぞく)で笛を吹かれて来られたら、つい油断をしてしまう」

牛若丸が涙を拭って、景時に言い放った。

「それが、兵法と云う物です」

「ははは......これは一本取られたぞ、景虎殿」

義盛の高笑いに釣られて、皆が笑い出した。

「ははは............」

十郎と義村が先に話を付けていた京屋敷に、一同は向かう事にした。

次の日は、三浦一族参与の元、三浦一党の京屋敷内で、牛若丸の元服式を執り行う事になった。三浦義澄も急ぎ京に上り、参列する運びとなった。

急拵(きゅうごしら)えの式は思いの外、豪勢な物と成っていた。庭に面した広い座敷には、

保元の乱で活躍したのだろう、源氏に沿って、三浦の紋が並んだ陣幕が張られていた。上座には陣床几(じんしょうぎ)が並び、四隅には陣小幟(じんしょうのぼり)が立てられ、庭からは見えない様に、陣楯(じんたて)が並べられ、その中央に牛若丸の為の柳台(やなぎだい)と卓子(たくし)が置かれていた。

文覚和尚の云う、式は神々(こうごう)しい黎明の中が厳粛だそうで、一同は朝早くに集められた。上座中央に頼朝と義澄が座し。その脇に吾妻今様一座の面々が座し、その周りを幾重にも、吉次を始めとして、京屋敷に居た、三浦一党の全員が仰々しく改まって座している。

暫くして牛若丸が現れ、中央の柳台の上で装束(しょうぞく)を改め、跪座(きざ)をした。直ぐに文覚和尚が横に寄り、払子(ほっす)を大袈裟に振り、読経を始めた。読経が済むと稚児髪(ちごかみ)を切り落とす、という事で頼朝は中央に呼ばれた。

頼朝は脇に挿していた腰刀を取り出し、牛若に告げる。

「この刀は【髭切(ひげきり)の太刀(たち)】と云って、家宝の名刀である。父、義朝の形見でもあるので、この式が終わった後は、お主に授けるので、大事にして欲しい。【髭切の太刀】の大刀は、私が持っているので、大刀、腰刀は兄弟の証でもある」 そう言うと髪に刀を入れ、卓子(たくし)に太刀を置いた。

続いて義澄から吾妻今様一座面々に、そして、三浦一族の刀入れで、見事な長髪は切られてしまった。最後は出入りの髪結いに髷(まげ)を創られ、鳥帽子を被せて貰い、式は終了する。

締めの元服名を、頼朝は筆を運び、半紙を持ち上げ命名した。

「これよりは牛若丸を改め、源義経(みなもとのよしつね)と名のれ!」

座敷は拍手喝采である。

義経は感無量で何も喋れず、目には涙を一杯に浮かべていた。

第十一章 京大内裏

第十一章 京(きょう)大内裏(だいだいり)

三浦の京屋敷で、十郎は三浦義澄と対坐していた。

「この度は、義経殿の元服式では、手を尽くして頂き、ありがとうございました。一同、三浦一党の懐の深さに深謝しております」

十郎は廉直(れんちょく)な姿勢を崩すことなく、手を付いて頭を下げる。

「いやいや、三浦一族と源氏とは古くから因(ちなみ)があってな、当然の事なのだ」

荒次郎と異名を取る義澄も、恭謙卑遜(きょうけんひそん)な態度で十郎の頭を上げさせた。

「処で、叔父上には、折り入ってお願いしたい儀がありまして、......折角、京の都に来たのです。一度、大内裏(だいだいり)に参内(さんだい)したいのですが」

十郎の申し出に、驚く義澄ではあったが、わざと両眉(りょうまゆ)を上げ、答えた。

「お前は、政(まつりごと)に余り明るくないみたいだが、三浦は判官(じょう)の位を、授かっている上に、大介(おおすけ)も賜り、相模の有力在庁官人(ざいちょうかんじん)なのだぞ。大内裏に参内する事は、そう難しくは無いのだ。但し、参内出来る場所は少ないがな......」

「いえ、三浦一党で参内するのではなく、吾妻今様一座として呼ばれたいのです。実は福原の清盛の館、雪見の御所で、後白河法皇と謳(うた)い合わせをし、喜ばれたのです」

「それは、喫驚(きつきょう)な出来事だな」 義澄は、目を丸くして十郎を見つめた。

「その折、京の都に来て、法皇を訪ねて欲しい、と言われたのです」

「そうか、それは名誉であり、喜ばしい事なのだが......高貴な方々に、おいそれとは会えないぞ」

「そうですか......」 十郎は深い溜息を吐き、無表情で唇を結んだ。

暫くの沈黙を破って、義澄は心を決めた。

「あい分かった。誰か、使いの者に連絡を取らせてみよう。暫くは、この館で待っておれ」

「ははー」 十郎は又も、深々と頭を下げた。

その頃、福原の雪見御所では、時忠(ときただ)と数人の平氏が密談をしていた。

「やはり先日の今様一座は、吾妻では名を高めて来た、三浦一党の者達だったのか。鵯越落しの馬捌(さば)きは尋常(じんじょう)ではない、と思っておったわ。しかし、何の為の芝居なのだ......何か、企みが有っての事か......分らぬ」

時忠は、しかめっ面をして自問自答し、首の後ろを摩っている。

「それに京(みやこ)の三浦邸では、源氏の御曹司、牛若丸の元服式を行ったそうです」

取り囲んで座っていた一人が、説明した。

「なに! 源氏のか。三浦は思い上がっておるな、やはり源義朝を打ち取った時に、吾妻(あづま)などに返さず、征伐すれば良かったのだ」

首の後ろを擦っていた手を、胸の前に組み直し、宙を睨む。

「そうです。何故、義朝に加担した三浦が、何のお咎(とが)めも無かったのです?」

「一つには遠く吾妻ゆえ、邪魔には成らぬと思ったのだ。それに、三浦は桓武平氏の流れを汲む、坂東八(ばんどうはち)平氏の一流で、相模介を世襲(せしゅう)しておったのだ」

「そうでありましたか」

「しかし、盤石(ばんじゃく)な平氏の世で、我等から戦を仕掛けるのは、如何なものか?何か、良い策はござらぬか?」 時忠は冷たい目で、回りを睨んだ。

「拙者に、一つ奇策がございます」

「何だ、申してみろ」

「明日からは、瀬戸内で海祭りが開かれますが、中でも、鳴門の渦潮周りでの小舟争いは、命懸けだ、と聞いております。それに一座を参加させてしまえば、仕掛けは如何様にでも」

「ほう、それは面白いな......そうだ、瀬戸内で暴れている、定(さだ)を呼んでこい」

「ははー」

数日が経ち、痺(しび)れを切らした義盛が、十郎に談判している。

「叔父貴からの返事が無いのならば、我々だけで御所に出向こうではないか」

「確かに、これ以上、三浦一党に迷惑をお掛けしたくない。吾妻今様一座として出向き、会えぬのならば京を徘徊(はいかい)し、潔(いさぎよ)く吾妻に戻ろうではないか」

珍しく、頼朝は義盛に賛同した。

「他の者達も同じ考えか?」

同席した全員が首肯(しゅこう)した。

「私も明日には奥州に出向きたい、と思っていますので、是非、本日は吾妻今様一座に加えて頂きたい」 同席していた、義経も同行を願い出る。

「それでは早速! 一座の扮装に着替え、京の都に繰り出そうではないか」

「......おう!」

明るく、力強い掛け声が、京の三浦邸に響き渡った。

「東西、とーざい......。我らは、吾妻の今様一座でござーる......」

義村の口上で、十郎が小旗を振り。白ヤギと三毛猫が先頭で、義経の笛と義盛の太鼓。景時の唄いで、頼朝は舞いながら京を闊歩(かっぽ)しだした。

一座は三浦邸を出ると、東京極大路(ひがしきょうごくおおじ)を北上し、五条大路に差し掛かった。

「ここの近くの橋で、義経殿に初めてお会いしたのだな......何故か、懐かしく思えますぞ」 景時が、唄いを止める。

「それを、云わないで欲しい」 義経が恥ずかし気に、笛を止める。

「確かに、夕闇の六波羅は不気味だが、周りには武士の館が連なり、洛外も壮観ですね。確か、近くに法皇の里内裏(さとだいり)も在ると聞きました」

頼朝は、扇子舞を止めずに答えた。

「初日の桂川上りは、驚いたものじゃ。確かに、荒廃していた。しかし、鴨川からの京は、やはり都じゃ」 十郎が勢い良く小旗を振り回した。

四条、三条と練り歩くと、二条大路の新世界、白河院御所である象徴の法勝寺、八角九重塔が見えてくる。

「凄まじい高さじゃ。何と、二十七丈(81メートル)もあるというぞ。東寺の五重塔を遥かに超えている。それだけではなく、円勝寺、成勝寺、最勝寺、尊勝寺、延勝寺、法勝寺で【六勝寺(ろくしょうじ)】と呼ばれ、全ての寺で塔を建立しているのじゃ」

「確か、洛中では寺の建立が禁止されていると聞いていたが?」

「昔はそうだった様じゃ。この辺りも天狗の住処(すみか)、と云われるほど、寂れた場所だったが、藤原氏一族の館が増え、嵯峨野や宇治と並ぶ景勝地になった。その後、藤原氏から白河天皇に寄進されたので、寺院や御所を造営したようじゃ」

景時の疑問に、十郎の話は続いたが、まるで十郎の話を、聞いていないかの様に、景時が大きな声で唄い出した。

一条大路を左に曲がり、藤原一族の屋敷群を闊歩する頼朝達だった。朝廷の公卿屋敷の向こうに、長い築地壁が見え始めた。近づくにつれ築地壁は幅広く、其処が大内裏(だいだいり)だと云うことが誰にも分かった。門は築地壁四面に十二カ所あるらしいが、やはり朱雀大路の正面、朱雀門から入ることにした。

「おお! 流石に立派な門ではないか!」 景時が驚く。

朱雀門は入母屋造りの二十閣で、高さは二丈(6メートル)もあり、黒瓦(くろかわら)を葺き、鴟尾(しび)を頂き、柱は朱に塗られていた。門は七間五戸で、二重門であった。

「しかし、良く見ると、古い門だな。随分と痛んでいるぞ......それに、衛士はどうした? 門も開け放されているではないか」 義盛が訝る。

「確かに妙だ。古来より、王皇警護の中心であった大伴(おおとも)氏が代々受け継いで衛門府をしていたので、朱雀門は、別名【大伴門】とも呼ばれたのじゃ」

一座はゾロゾロと参内し、応天門(おうてんもん)に着いた。

応天門は朱雀門から最初の門で、大内裏(だいだいり)の細かな政(まつりごと)を行う正庁、八省院(はっしょういん)(朝堂院(ちょうどういん))の正門で、今は、ほゞ平氏の武士で治められていると云う。

「何だ! お前たちは!」 八省院の奥より、数人の武士が叫んだ。

「おっと、出たぞ! 威圧的な出迎えが」 義盛が茶化す。

武士達は慌てて槍を片手に、応天門まで駆け寄って来た。

「お待ちください。怪しい者ではありません。我等は、吾妻今様一座と申しまして、福原の雪見御所で後白河法皇にお目通りし、その折、京に来た時は立ち寄れ、と云われたのです」

十郎の説明を、衛士達は疑わしそうに一座を見詰めた。

「お主は、聞いておるか?」

「いや、まったく。大体にして、法皇は大内裏には居らぬわ」